上游,是河流的起点,也是风味的源头。

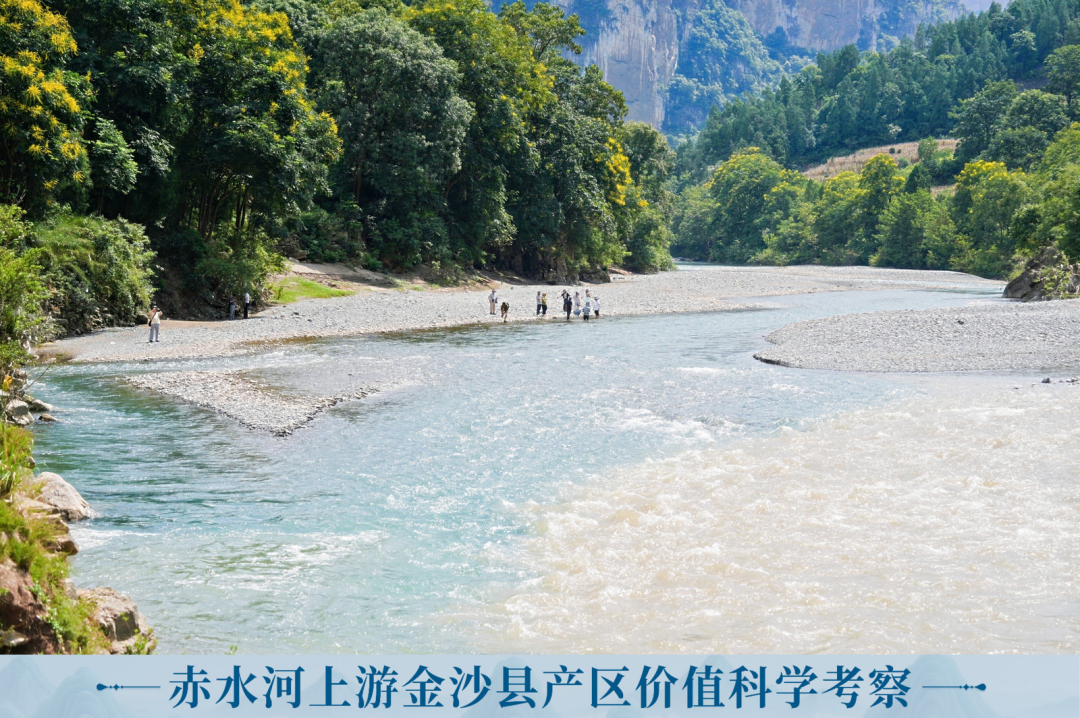

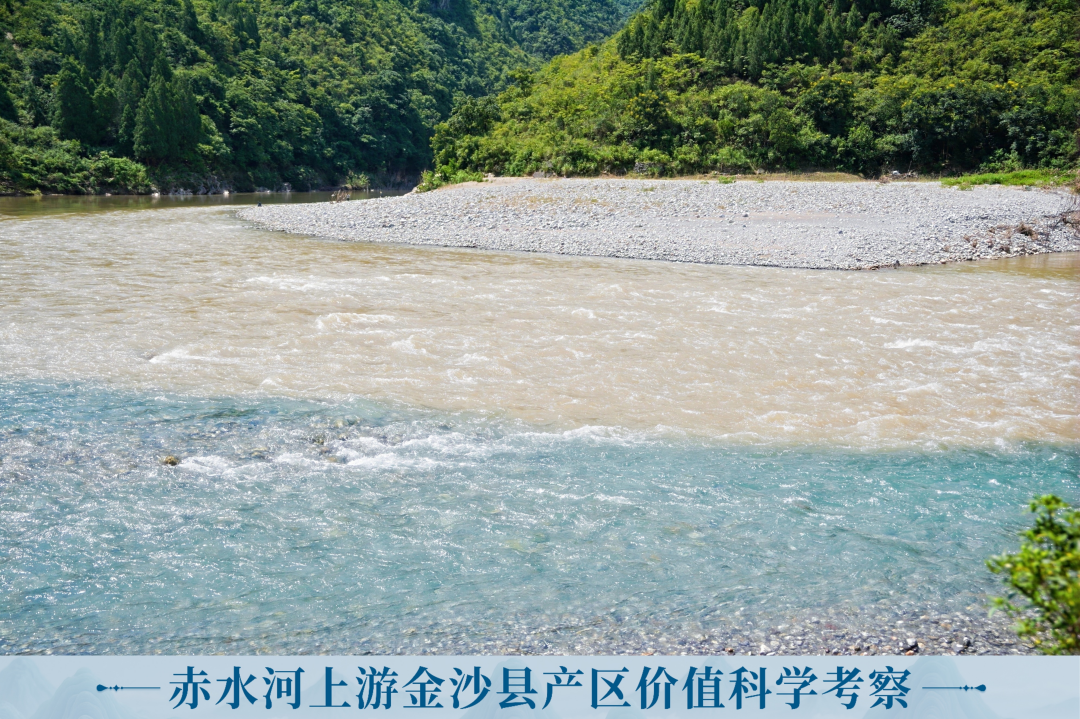

当赤水河从云贵高原的臂弯里倾泻而下,金沙县便是率先被水声唤醒的土地之一。

伫立在这股水脉之上的金沙酒业,以“回沙”为笔,在时间的褶皱里写下醇柔酱香,从而让每一滴酒都成为上游风土的倒影:淡雅、圆润,却藏着高原的辽阔与冰川的深远。

9月19日,“上游金沙 天生醇柔”——#赤水河上游金沙县产区科学价值论坛 将在金沙酒业举办。各大科研机构、院校的专家学者将围绕金沙县产区和金沙酒业的地理、水系、品类、科学和品质维度,展开探讨,并将由「#好酒地理局」发布科学考察报告。

届时,金沙酒业将会用实际行动证明,所谓上游,正是风味叙事最动人的开篇。

“上游”的意义

在中文语境中,“上游”不仅代表着一种地理方位,更是一种战略地位、一种生态特权和一种文化源头。

全球各大山脉的上游地区,如青藏高原、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉等,是下游数亿人口的水源地和生态屏障。这些地区的水质纯净度、水量的稳定性,直接决定了下游文明的兴衰。

亚马孙河的雨林、湄公河的山地,这些上游地区则因为人类活动干扰较少,成为特有物种和古老物种的“避难所”,孕育了大量珍贵生物基因。

而在历史上,谁控制了上游,谁就往往掌握了主动权。

上游提供了肥沃的冲积平原和安全的灌溉水源,是农业和早期城市诞生的温床。因此,世界四大文明古国均发源于大河的中上游。

比如两河流域的美索不达米亚文明、尼罗河中上游的古埃及文明、印度河-恒河流域的古印度文明以及黄河、长江激荡下的中华文明。

当我们理解了“上游”的意义,就会明白,在赤水河流域的酱香版图上,金沙县的崛起绝非偶然。

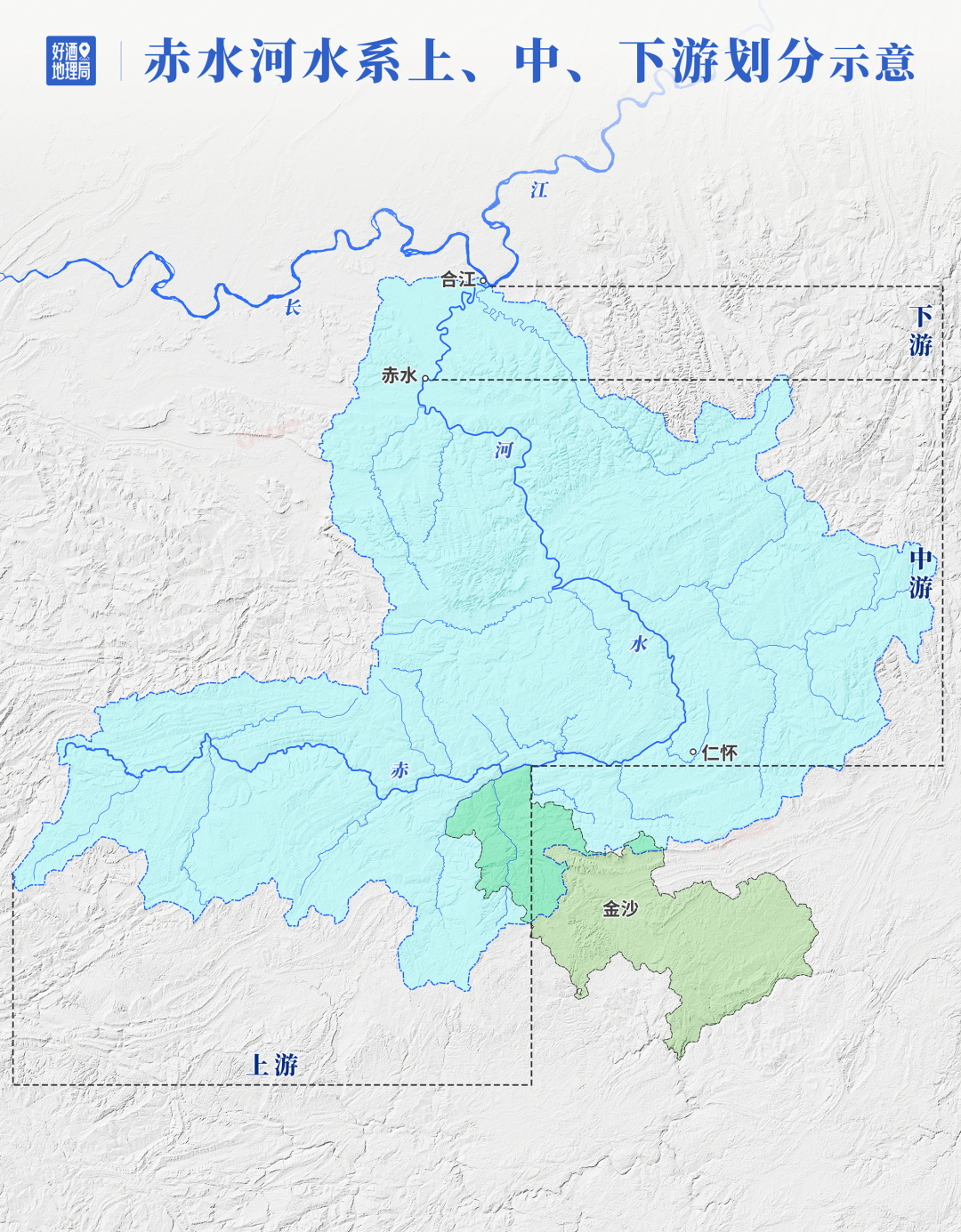

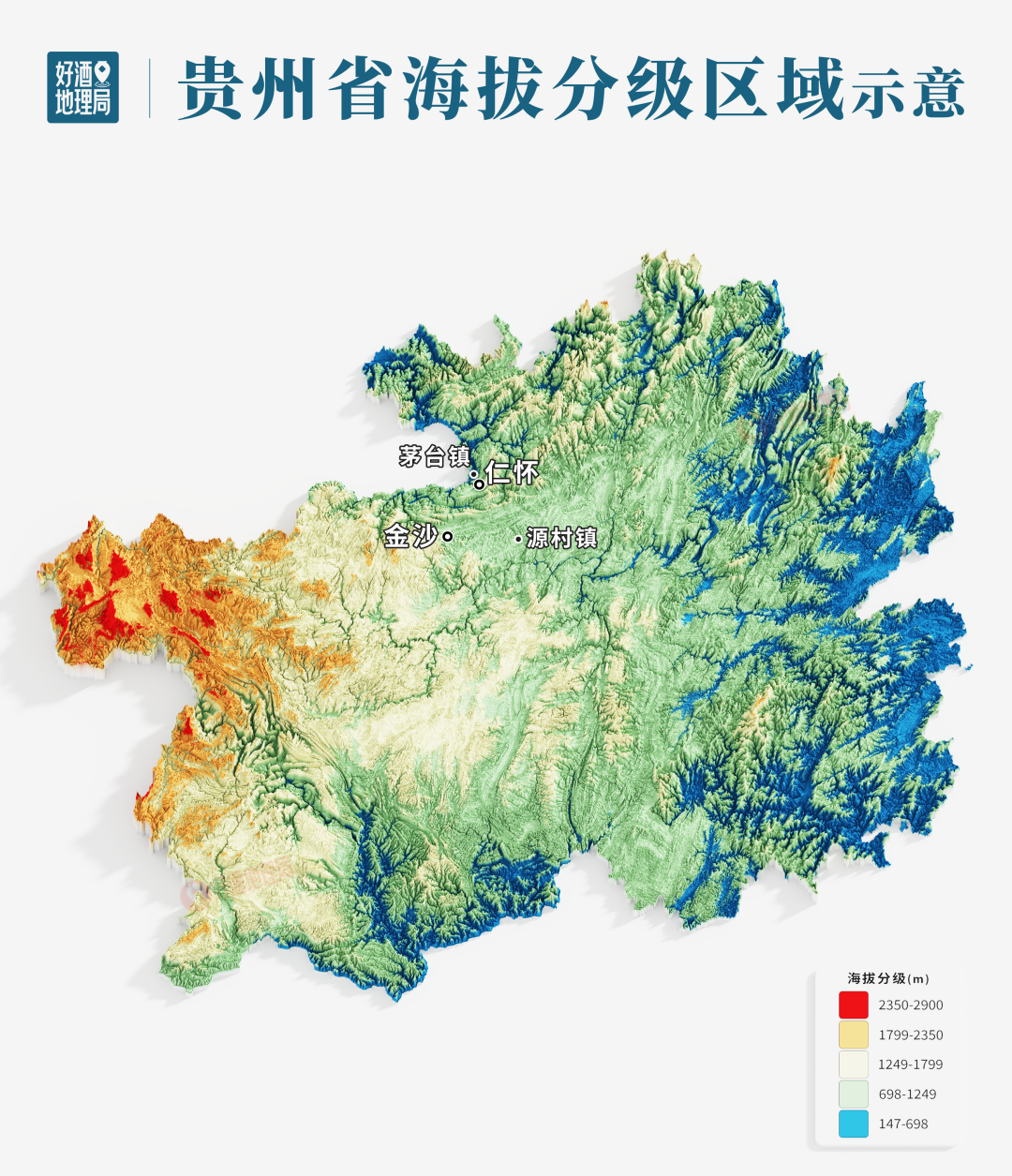

▎图中赤水河流域用浅蓝色标注。金沙县域内,北麓水流入赤水河,为赤水河水系(中间深绿色部分);南麓水流入乌江,为乌江水系(下方浅绿色部分)。

不需要用过多的文字去描述赤水河于中国白酒的意义。这条蜿蜒于滇黔川交界处的河流,孕育了众多享誉中外的美酒品牌,是名副其实的“美酒河”。而金沙,恰好位于这条酿酒黄金水道的上游。

乾隆年间,一场耗时五月、耗银三万八千余两的河道疏浚工程,让这条原本湍急难驯的赤水河,成为川盐入黔的黄金水道。

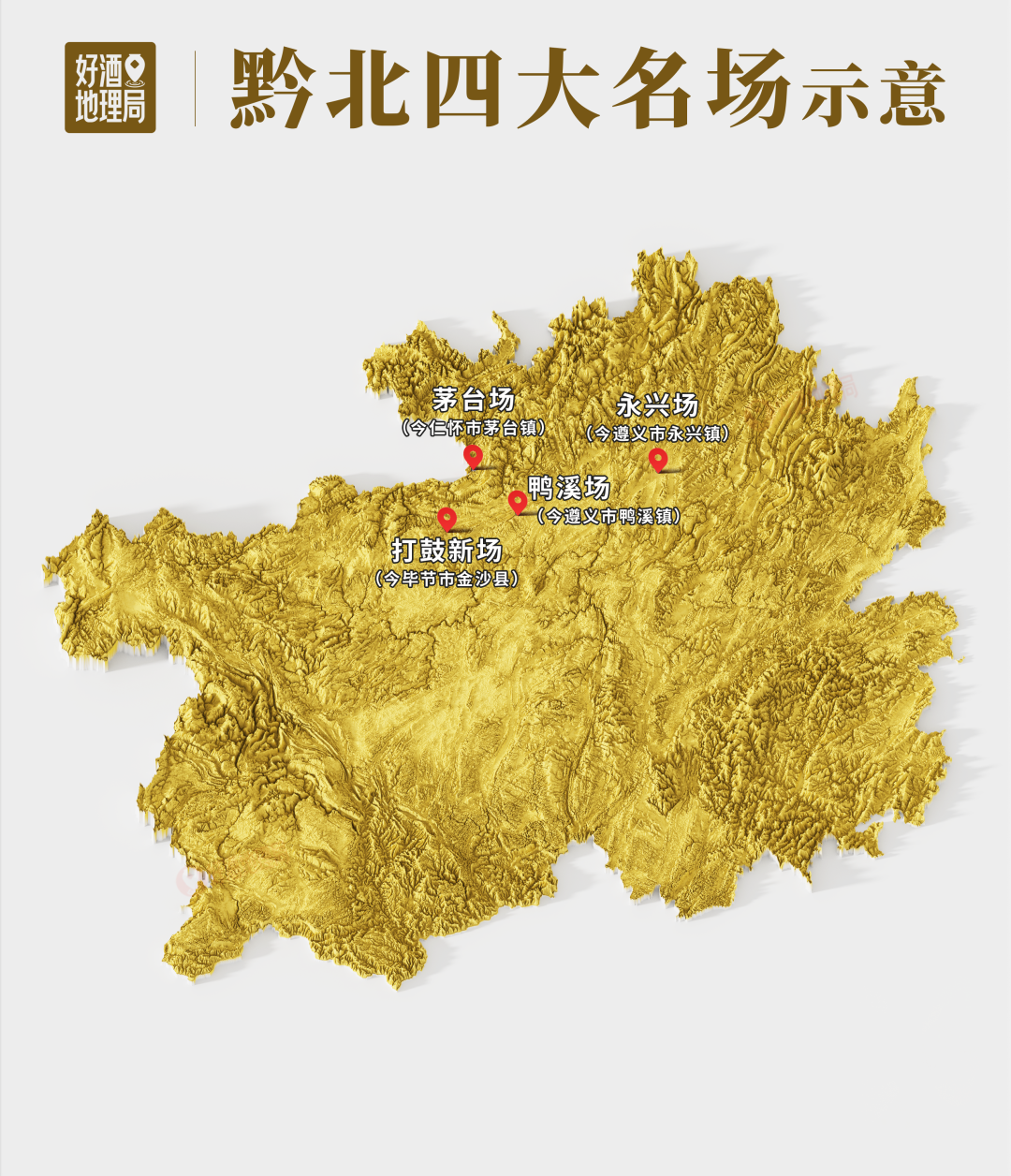

地处赤水河上游咽喉的金沙县,也由此从边陲小镇一跃成为“黔北四大名场”之首,头枕乌江,脚踏赤水,扼守两省通衢,掌控水陆要冲。

乾隆十年(1745年),贵州总督张广泗奏请清廷,力主开凿赤水河,以解黔民“斗米斤盐”之困。

工程自毕节天鼓岩至仁怀鸡心滩,整治险滩六十八处,自此“盐船飞棹如梭”,打鼓新场(今金沙县城)成为川盐入黔的第一大口岸。

盐船北上,满载自贡井盐;酒船南下,运载金沙烧酒。码头之上,船工、盐商、移民云集,市井繁华,酒坊林立,酿酒业在这片土地上悄然生根。

清代诗人张琚途经源村,曾留下“村酒留宾不用赊”的诗句,描绘的正是当时金沙酿酒业的繁盛景象。

▎黔北四大名场,手工业和商业均较为发达,号称永不歇市,其中酒业最为抢眼的则是打鼓新场与茅台,这两处场市正好位于中国酱酒两大风格的始源地。

纵观全球各大文明流域,“上游”往往意味着纯净、源头与稀缺性,这些价值都与金沙县形成了一种奇妙的呼应。

正是因为历史进程中的“上游”,让金沙的酿酒业逐渐从民间自酿走向规模化、工艺化,成为黔北地区最早的酿酒中心之一。

但上游赋予金沙的价值还远不止这些。

风味的灵魂

在金沙县,酿酒最隐秘也最奢侈的原料是什么?

不是高粱,不是小麦,而是水。

河海大学陈建生教授团队的研究为我们打开了认识这神奇水源的窗口。研究发现,金沙老酒厂酿酒所用的井水指向一个遥远的起源——青藏高原。

▎陈建生在金沙老酒厂取水、考察

源自青藏高原的冰川融水,经过深层循环,穿越岩层,携带着大地深处的矿物精华,最终涌流而出,成为金沙酒业的灵魂所在。

这些深循环地下水在漫长的旅途中,还溶解了地层中珍贵的矿物。巧的是,赤水河地层中又蕴藏着天青石这种稀有的矿物,其化学成分硫酸锶需要在地底深处的高温环境中才能形成。

当地下水穿过这些岩层时,悄悄地带走了锶、硫等元素,使得金沙水源中微量物质的含量异常丰富。

陈建生教授赞叹道:“金沙县产区水源的独特性在于泉水和井水中富含锶、硫、钙、镁、偏硅酸以及稀土元素。特别是天青石的存在,使得水中锶元素含量突出,这成为金沙县产区与其他酿酒区的重要差异。”

这些微量元素看似微不足道,却是酿造过程中不可或缺的风味密码。它们悄悄影响着微生物的生长代谢,引导着发酵过程中风味物质的形成方向。

甚至,酱香型白酒那复杂而迷人的香气,很大程度上也要归功于含硫化合物的精妙组合。这些含量仅占酒体百万分之一的微量物质,却贡献了超过30%的香气特征。

金沙水源中相对较高的硫酸盐含量,为这些风味物质的前体物生成提供了丰富的物质基础,编织出酱香酒独特的香气图谱。

水中的锶离子则扮演着另一个神秘角色。它们可能与有机酸形成络合物,微妙地影响着酒体中酸酯的平衡。这也是金沙酱酒风格清雅柔和的内在奥秘。

除此之外,金沙的水源不仅珍贵在成分,更难得在稳定。

岩溶地下水系统如同一个巨大的天然调节水库,即使在干旱年份,也能保持水质的稳定。

这种稳定性对酿酒工艺至关重要,特别是对温度敏感的制曲和发酵环节而言,水源的稳定就是品质的保证。

风土的馈赠

不同于中下游深嵌进大地的峡谷,金沙稳稳“站”在云贵高原向四川盆地过渡的“肩膀”上。

正是这层“肩膀”,让金沙拥有了不可复制的清爽气候、富硒土壤与光热节奏,也决定了“醇柔酱香”从一粒高粱到一滴原酒的风土起点。

酿酒的第一步永远是选粮,这也是上游赐予金沙县的第一重馈赠——高粱种植的“黄金海拔”。

优质糯红高粱的种植最佳海拔通常在600-1000米,金沙的平均海拔是1000米左右,刚好踩在这条区间的上限,昼夜温差常年保持在6-8℃。

高粱在“白天制造养分,夜晚锁住养分”的循环中,形成籽粒更小、皮更厚、支链淀粉占比更高的珍贵特质,这正是其历经九次蒸煮仍不糊化的原因,也是醇柔酒体骨架的来源。

中国科学院地理所张百平团队在产区踏勘后给出科学论断:“金沙位于高原面而非谷地,打破了贵州酱香‘峡谷气候’单一范式,为‘高原型酱香’提供可能。”一句话,把金沙从地理坐标升维为风味坐标。

▎张百平与考察团在金沙红缨子高粱基地

上游赋予金沙县的第二重馈赠,在于把“快发酵”调成“慢节奏”。

酿酒是时间的艺术,“慢工出细活”是不变的真理。气温在短期内快速升高,可能会加速杂菌的繁殖,也会让有益于发酵、产酯、生香的菌种快速衰老退化,活力下降,最终影响酒体的质量。

金沙县的年均气温是15.1℃,最热的7月均温仅24.1℃,低于中下游的峰值。这就意味着,高温季节无需人工降温,窖池也能自然控制在理想的温度区间。

合适的温度,让微生物代谢放缓了脚步,醛类、醇类生成速率下降,酯化时间拉长,酒体更显柔和、干净。

硒,被称为“生命元素”,也是上游赐予金沙县的隐藏宝藏。

金沙县耕地土壤总硒含量范围0.05-14.3mg/kg,平均值0.72mg/kg,背景值为0.67mg/kg,其背景值相比于全国A层土壤富集达2.31倍,相比于贵州A层土壤富集达1.8倍,整体表现出富硒特征。

土壤中的硒通过根系吸收转化为硒代蛋氨酸等有机形态,积累于高粱籽粒中。这不仅增强了作物的抗逆性,更在酿酒过程中转化为含硒风味前体,赋予酒体潜在的健康属性与陈藏潜力。

海拔、温差、硒土、云雾,这些看似静止的地理参数,日复一日地参与着糖化、发酵、酯化、陈化,把“上游”写进每一滴酒的光谱里。

9月19日,在金沙感受“上游”魅力!

发表评论 取消回复