赤水河承载了中国酱酒的荣耀,也塑造了白酒产业的独特地理格局。

长期以来,人们谈论赤水河沿岸产区时,更多聚焦在以茅台镇为核心的中游。

然而,随着行业格局的调整和消费市场的变化,上游金沙县产区的价值开始日益凸显。上游意味着源头,也意味着责任,更意味着新的发展空间。

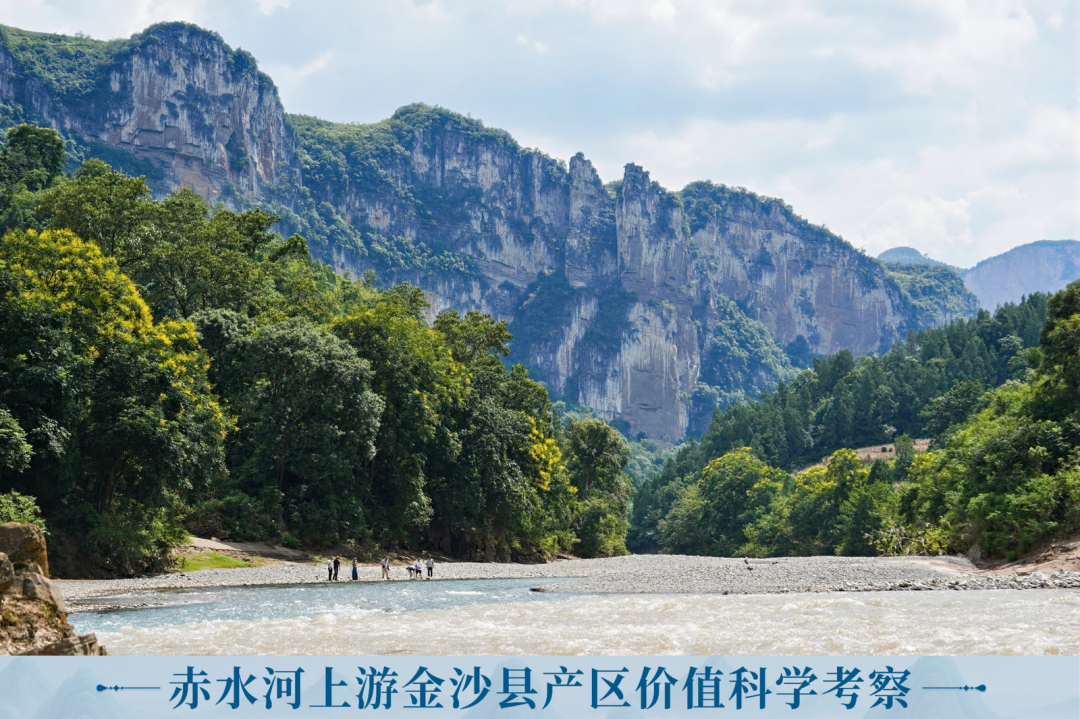

8月14日-16日,以“上游金沙 本真溯源”为主题的赤水河上游金沙县产区价值科学考察活动在贵州金沙县举办。江南大学教授、博士生导师、原副校长徐岩,全国白酒工业标准化技术委员会秘书长宋全厚,中国科学院地理科学与资源研究所研究员张百平,贵州大学酿酒与食品工程学院教授、博士生导师、原院长邱树毅,河海大学教授、博士生导师陈建生以及江南大学生物工程学院教授、博士生导师杜海六位专家聚集于此。

在参观过金沙酒业酒厂、高粱基地、赤水河上游支流等地后,他们不约而同提到了同一个主题——白酒个性化。

是什么让他们提出了这样的思考?

高原的印记

在赤水河的上游,金沙并不只是地理坐标上的一环,而是一种独特生态的象征。这里的山地与高原面与中游谷地形成鲜明对比。正因如此,金沙在我国白酒版图中的价值,正在逐渐被重新理解。

金沙县全境属于云贵高原东部阶梯状大斜坡岩溶地貌。以低中山地、中丘为主,全县平均海拔在1000米左右。

在乌江、赤水河两水系的切割下,这里的地形变化极为复杂,致使褶皱、断裂、起伏等差异很大,沟岩纵横,地形破碎。

在张百平看来,赤水河上游区域具有几个显著特点:

地理位置关键:处于“上风上水”位置,是整条河流的源头区域。

自然调节能力强:相较于中游,其自然生态系统(包括植被覆盖、土壤条件、气候环境等)综合评价更优,具备更强的自我调节和涵养能力。

地貌水文优势:地貌条件相对优越,地处高原面,可利用的平地资源比狭窄谷地更丰富,在水文和局地气候方面也更具优势。

全流域生态屏障:上游肩负着保护整个赤水河流域生态环境的核心使命。

保护要求更严格:该区域的发展受到更多限制,面临更严格的保护要求和管理标准。

“我们在高原面上,人家在高原边缘的谷地里头,这是两个完全不同的系统。”张百平点出了金沙与中游的根本差异。平缓而广阔的高原面,赋予了这里稳定的生态系统和适宜的农业条件,也让金沙形成了不同于中下游且难以复制的酿造环境。

最直接的受益者便是酿酒高粱。

▎张百平与考察团在金沙红缨子高粱基地

张百平表示,酱香型白酒所使用的糯红高粱,最优的生长区间在海拔600至900米。金沙的高粱大多种植在700多米的区域,正处在“黄金高度”。

他提出,这样的环境孕育出的高粱籽粒坚硬、皮厚耐蒸,正是酱酒工艺的理想原料。正因如此,金沙县不仅是贵州重要的高粱产区,更在品质上拥有稀缺的先天优势。

而水,则是金沙最为神秘的馈赠。好酒离不开好水,金沙的水源并非单一河流补给,而是由深部泉水汇入赤水河。

陈建生研究发现:“枯水期时,赤水河里的水,有一半多来自泉水。”这些泉水经历地下深循环而来,溶解了硫、锶等元素,赋予金沙酒独特的矿物风味。他表示:“水中缺乏硫元素的地区,难以酿出优质白酒。”这意味着优质水源构成了金沙产区的核心竞争优势。

▎陈建生与考察团在赤水河上游重要支流——水边河流域取水、考察(左右滑动查看更多)

具体而言,金沙酒业大水厂区的酿造用水,发源于大方县星宿乡九龙山山脉。其上游称油杉河(又称油沙河),流入金沙境后更名为水边河,最终在清池镇遇仙桥汇入赤水河上游最大支流——二道河。

专家组沿河考察发现,该河流穿行于喀斯特峰丛切槽谷地带。强烈的地质抬升与水流下切作用,塑造了陡崖深谷、山高水急的独特地貌。

陈建生提出,这种地质结构是大自然的天然净化系统:水流经裂隙渗透与砂石层层过滤,能有效去除杂质,同时富集钙、镁等矿物元素。这正是金沙酱酒醇柔风味的重要成因。

与此同时, 金沙酒业源村厂区则采用深层地下水酿酒。水源经山上茂密植被覆盖下的砂石层天然过滤,杂质尽除。尤为独特的是,山上众多具有药用价值的植物,其挥发性成分随水源渗入,对发酵过程中的微生物群落产生了微妙而积极的影响。

地质构造控制、制约着山脉、河流的走向,对气候的变化,也有较大的影响。

金沙县地处副亚热带的东亚大陆,属亚热带湿润季风雨热同季气候区。境内山脉纵横,地形复杂,气候特殊。

这里的冬季平均气温仅4℃左右,夏季也远不及中游酷热。冷凉的环境不仅造就了独特的发酵条件,也为酒体风格的探索打开了空间。

张百平建议:“在这样的环境下,可以尝试三十八九度的酒,更柔和,更适合国际化表达。”在他看来,金沙完全有潜力开辟出一种与赤水河中游酱酒不同的“高原型酱香”。

地理的高原性、海拔的适宜性、水源的稀有性与气候的冷凉性,共同构成了金沙的本真优势。

上游的责任,是守护下游;上游的机遇,则是开创不同。金沙正以高原的印记,书写属于自己的产区故事。

工艺的回声

如果说大自然赋予了金沙上游坚实的底色,那么真正让酒体生动起来的,是人和技艺的参与。这里的酿造,不只是对原料和环境的依赖,更是人与微生物的长期共生与对话。

金沙的酿酒历史可追溯到明代崇祯年间,至今近四百年,早有“村酒留宾不用赊”的美誉。20世纪30年代,茅台镇酿酒师刘开廷将酱香工艺带到源村,已有近百年的传承。

▎走进金沙酒业源村厂区,入眼便是酿酒师刘开廷的塑像。

金沙回沙酒甄选优质红缨子糯高粱为原料,以小麦制曲,采用两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒,秉承端午制曲、重阳下沙传统工艺酿造而成。品质具有“微黄透明、酱香典雅、醇柔怡人、酒体丰满、回味绵长、空杯留香舒适”醇柔酱香的独特风味。

酿酒工艺具备四高(高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温馏酒)、两长(储存时间长、生产周期长)、三低(出酒率低、含糖量低、含水分低)、三多(粮食消耗多、曲药用量多、取酒轮次多)、一少(辅料用量少)的特点。

长期酿造历史让金沙形成了独特的微生物体系。邱树毅提出:“这样的产区就有一些长期驯化的微生物菌群。”

▎邱树毅(右)在金沙酒业考察

这些微生物活跃在窖池、土壤、空气和制曲车间中,逐渐形成了“产区指纹”。

然而,一般来说,高温高湿环境通常能促进微生物的繁殖代谢,有利于形成丰富的风味物质。金沙上游地区气温偏低,湿度略高,这样的条件反而对微生物生长构成挑战。

为解决温度较低带来的影响,金沙酒业采取了因地制宜的策略。

▎徐岩(右)在金沙酒业红缨子高粱基地考察

徐岩在对话「#好酒地理局」时提出,金沙酒业工艺改造的核心从制曲抓起。因为曲是酱香型白酒的根基,低温季节制曲质量的好坏,直接决定半年后酒体的优劣。

针对偏冷环境下制曲难以升温、微生物活性不足的问题,金沙酒业与江南大学开展了合作研究。

在工程层面,他们通过开孔开窗,增强并控制气体流动,同时更换曲房内部的杉板,以减少水滴低落、提升排潮能力。

金沙酒业技术研究院技术研发总监杨明介绍:“为了保温,尤其是保证曲块内部的温度,我们把曲房的顶都换了。”

▎杨明(右一)向考察团介绍金沙酒业相关情况

从试验对比结果看,改造后的曲房顶温差异不大,曲块的含水量和还原糖含量保持稳定,酸度略有下降,但出仓后的曲块外观更加均匀,酱香、花香和豆豉香等风味物质更加突出。

徐岩表示,稳定制曲的目标,是要让金沙酒业在一年四季都能制出高质量曲块,不再受制于气候差异,从而延长生产周期,保障好酒持续产出。

在制曲之外,金沙酒业也在高温堆积发酵环节上探索改进。为适应当地气候,他们引入了“分堆、小堆发酵”的方式,以便更好地控制堆体温度与均匀性,降低气候波动对发酵的影响。这一举措与制曲改造相辅相成,共同提升了整个酿造工艺的稳定性与适应力。

杜海团队通过试验揭示了堆体升温的规律:升温并非整体同步,而是由堆芯率先启动,再逐步扩散至表层。

▎杜海

值得注意的是,堆体温度的上升主要依赖微生物代谢产热。微生物数量越多,代谢越旺盛,堆温上升越快;若微生物不足,则容易失温。

据杜海介绍,目前相关试验已经取得了阶段性进展,例如显著提升了芽孢杆菌、嗜热菌等菌群,最终生成的吡嗪类物质的含量,呈数十倍的增长。

除了工艺调整,在考察过程中,考察组还发现现代先进技术在金沙酒业大量应用。

“技术中心添置了不少的现代的仪器和设备……用现代技术来去改造、发展酿酒传统产业,这是必然的。”邱树毅说。

杨明谈到,金沙酒业技术研究院的设备配置已处于行业领先水平,超越了国内绝大多数高校科研条件,能够覆盖从原料检测、酿造过程品质控制到产品研发与评估等全产业链环节,实现对酱酒生产的全程科学化管理。

▎考察团在金沙酒业技术研究院调研

长期实践让金沙酿酒师形成敏锐直觉,通过“看、闻、摸”判断发酵状态和火候,把握关键工序。传统经验与现代技术的结合,使金沙酿造既科学可控,又保留风味特色。

从长远来看,金沙酒业的探索不仅关乎企业发展,也推动中国白酒产区化进程。

在赤水河的涛声里,金沙的工艺回响着自然与人的对话,它不仅是一种风味的独特表达,更是一份来自上游的自信。

未来的坐标

站在当下的关口,金沙面临的挑战不只是如何酿好一杯酒,更在于如何在行业格局调整、消费趋势变化的背景下,找到属于自己的坐标。

作为赤水河上游的重要产区,它既有生态的独特禀赋,也有资本与平台的加持,但真正决定未来走向的,还是能否讲出一个与众不同的故事。

▎徐岩

在徐岩看来,这个故事的核心词是“个性”。“没有个性,就没有未来。”他直言,金沙必须把自身的生态个性讲透:海拔、气候、水质、微生态,都构成了区别于中下游的条件,但这些差异还未被系统表达。

基于此,徐岩提出三个方向:

生态个性科学化:聚焦赤水河上游微生态特质,以“1000米海拔生态”为核心,可以通过绘制微生态图谱量化微生物群落差异,科学解析上游产区对酒体风味的独特性影响,将模糊概念转化为可验证的硬核支撑。

品质逻辑差异化:跳出“12987”同质化叙事,立足发酵科学重构专属逻辑,深挖工艺参数(如温度梯度、原料适应性)与品质的因果关联,以生物化学实证建立金沙独有的价值坐标系。

产业链条极致化:从生产到体验全链贯彻毫米级精进:工艺端拆解变量(如润粮吸水率、蒸馏回流比),体验端设计仪式感品鉴程序,以极致细节重塑行业标杆。

“酒是一种文化产品,既是物质的,也是文化的。”

在宋全厚看来,白酒行业正经历消费转型,新一代消费者更看重性价比、健康饮酒和场景适配。金沙酒业若要突围,必须在品牌与文化表达上找到抓手。宋全厚表示,唯有打动消费者,金沙的故事才能真正深入人心。

▎宋全厚

他同时提醒,国际化是绕不开的命题。依托华润优势赋能,金沙有条件参与国际规则的对接与制定。但国际化不只是把酒卖出去,更要在标准法规、消费文化、产品结构上与世界接轨。

“上游”的概念,也应超越地理,成为产区定位的标签。宋全厚提出,要打造覆盖原料、环境、工艺、管理到成品全过程的“个性化产区标准体系”,用数据和定义把金沙的价值传递给行业与市场。

从专家们的观点来看,赤水河上游金沙县产区当下的优势在于生态上的上游制高点、产业上的规模基础以及资本与平台的支撑。而未来的关键,则是通过“个性化、逻辑化、精致化”的路径,把差异转化为品质表达,并借助标准与文化走向国际化。

其中,金沙酒业作为金沙县产区的重要龙头企业,其发展路径和战略选择对整个产区价值的塑造具有风向标意义。

▎张宁宁

金沙酒业副总经理、生产中心总经理张宁宁表示,公司未来将持续深耕赤水河上游金沙县产区,坚持生态品质,以科技赋能传统工艺,加强合作共建“金沙县产区”品牌,引领白酒行业绿色发展,守护赤水河生态。

金沙县产区的道路,不是复制中游的辉煌,而是以自身的底气与智慧,开创属于上游的新未来。

发表评论 取消回复