当飞机飞过山海关,窗外的景致便渐渐换了模样——华北平原的零散村落被连片的黑土地取代,田埂上的玉米秸秆在秋风里摇晃,远处的白桦树褪去夏绿,正酝酿着金黄。

十月上旬,「#好酒地理局」在一周时间内踏过哈尔滨的松花江畔、长春的平原腹地、沈阳的故宫红墙,探访了玉泉、榆树钱、老龙口、千台春四家酒企,试图在这片曾被称作“共和国长子”的土地上,寻找酒与人的当代故事。

严寒与酒香的交织,不仅是东北酒业的肌理,更是这片土地独特的生存哲学。

东北酒:极北之北的突破

东北,地处我国纬度最高区域,冬季漫长寒冷,夏季短暂温热,作物一年一熟。这种气候虽然限制了农作物的复种,却为高粱等酿酒原料提供了长达五个月的生长期。

尤其是秋季昼夜温差大,高粱进入“休眠”状态,减少有机质消耗,有利于淀粉等养分的积累,使东北高粱颗粒饱满、淀粉含量高,成为优质的酿酒原料。

▎东北高粱相较于南方高粱,往往籽粒更大,淀粉含量也更高。图源@视觉中国

历史上,东北的酿酒活动从未中断。

从红山文化的酒器遗存,到辽金时期的酿酒遗址,再到清代“闯关东”移民带来的烧锅繁荣,东北酒脉源远流长。

至19世纪末,烧锅业与制粉、榨油并称东北三大支柱产业,哈尔滨的“田家烧锅镇”更是名噪一时。

▎黑龙江哈尔滨市阿城区为金朝故都,境内玉泉酒厂所在地即为金代烧酒作坊遗址,被认为是中国蒸馏酒发源地之一,图为玉泉酒厂内原清代二层甸子烧锅遗址。图源@玉泉酒业

东北酒的现代化转型,始于中华人民共和国成立初期。作为“共和国长子”,东北不仅承接了全国三分之一的“一五”重点项目,也汇聚了顶尖的科研力量。

在这样的大背景下,酿酒行业迎来了一场由科技驱动的深刻变革。

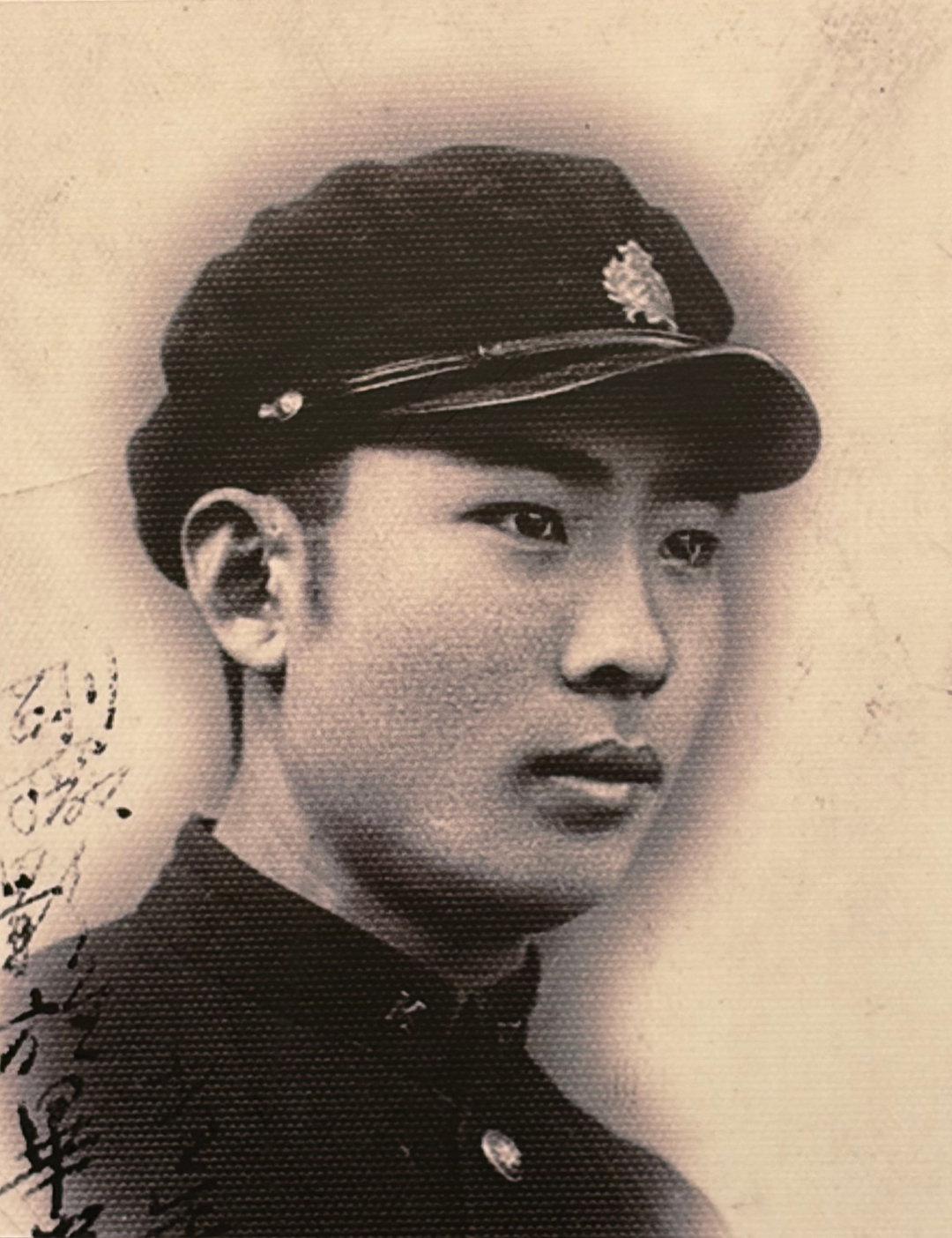

酒业一代宗师周恒刚,1942年毕业于哈尔滨工业大学应用化学系,是东北酒科技化道路上的领军者。他早年在辽宁抚顺第一酿造厂工作期间,成功试制出以白曲菌种为基础的麸曲白酒,并在东北三省迅速推广。

▎年轻时期的周恒刚 摄影@好酒地理局

传统大曲依赖自然环境中的微生物,菌种复杂但效率低下。而麸曲通过分离、纯化、培养大曲中的核心微生物,接种于麸皮之上,形成“定制化”菌种,显著提升了糖化发酵效率,淀粉出酒率提高20%以上。

麸曲工艺的出现,是中国白酒史上的又一次技术革命。

从自然条件看,东北本应偏向清香型或凤香型白酒。然而发展至今,东北却形成了浓、清、酱、兼香并立的多元格局。这正是东北的饮酒文化与科研技术的综合表现。

以“北派酱香”为例,东北无法完全复制贵州的高温大曲工艺。于是科研人员创新提出“大麸结合”的方式:在春夏使用高温大曲完成前六轮发酵,秋冬转用麸曲继续发酵,既保留酱香风格,又提升出酒率,成功克服了低温环境对发酵的限制。

▎北有玉泉酒,南有白云边。前者就是酒业泰斗高月明先生采用“两步法酿造工艺”,在东北酿出的第一瓶兼香酒。图源@玉泉酒业

此外,东北还孕育了兼香型的鼻祖之一——玉泉酒,成为香型融合的典范。

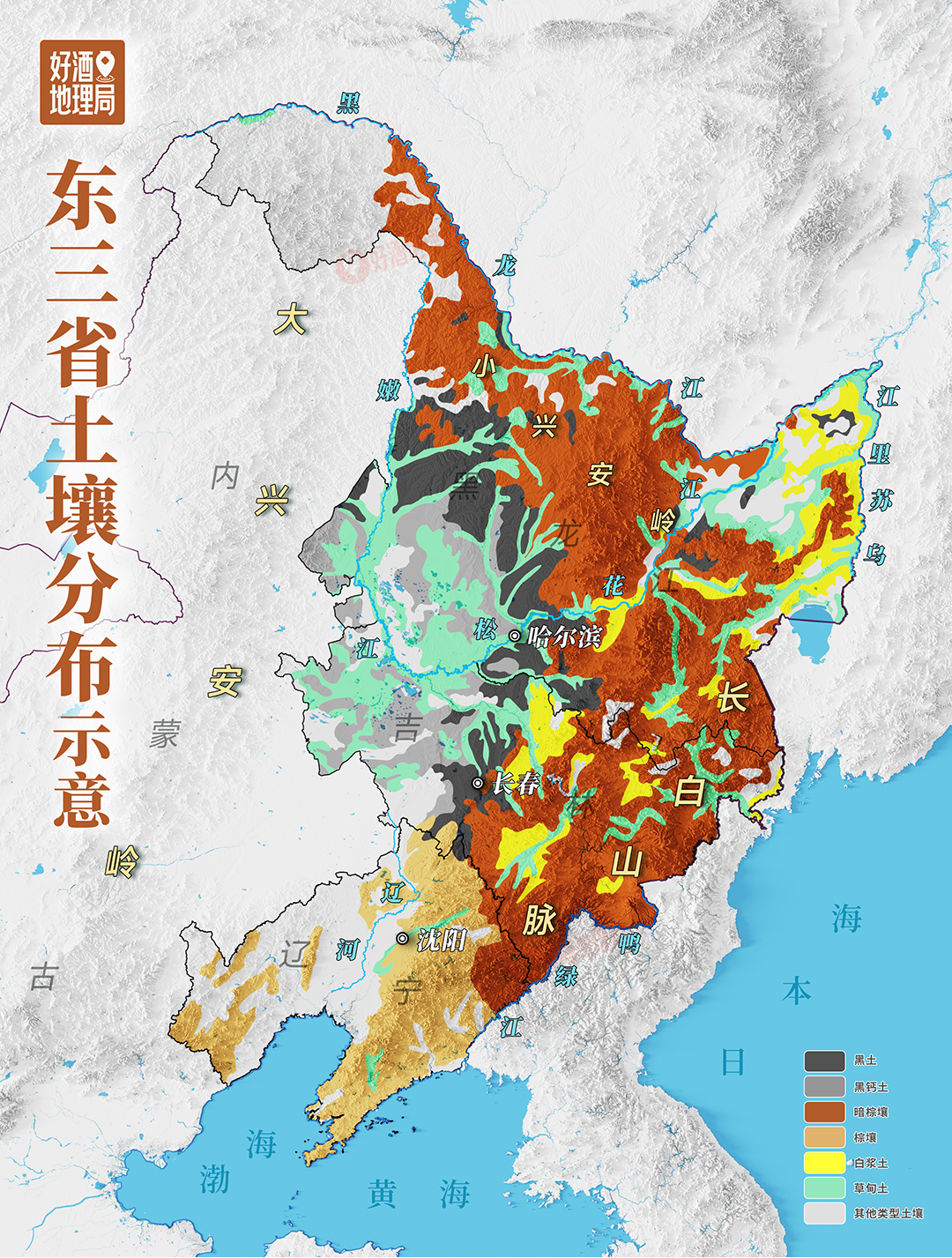

在1989年第五届全国评酒会上,东北共有10款酒入选“53优”,其中浓香、酱香及兼香产品占比过半,麸曲产品占比高达八成。

东北在香型创新与技术路径上,曾掷地有声地表现出自身的独特性。

于是今天我们再度走进东北,由北至南,看东北酒的历史与未来并存,挑战与希望同在。

哈尔滨:松花江畔的兼香

十月初的哈尔滨已有凉意,松花江的水泛着青灰,江风掠过中央大街的面包石,带着俄式穹顶的影子,吹得街角烤红肠的香气四处弥散。

这座被称为“冰城”的城市,骨子里却藏着滚烫的烟火气——早市上的豆腐脑要配着油炸糕,夜市里的锅包肉裹着金黄的糖壳,而酒,是这些烟火里的灵魂。

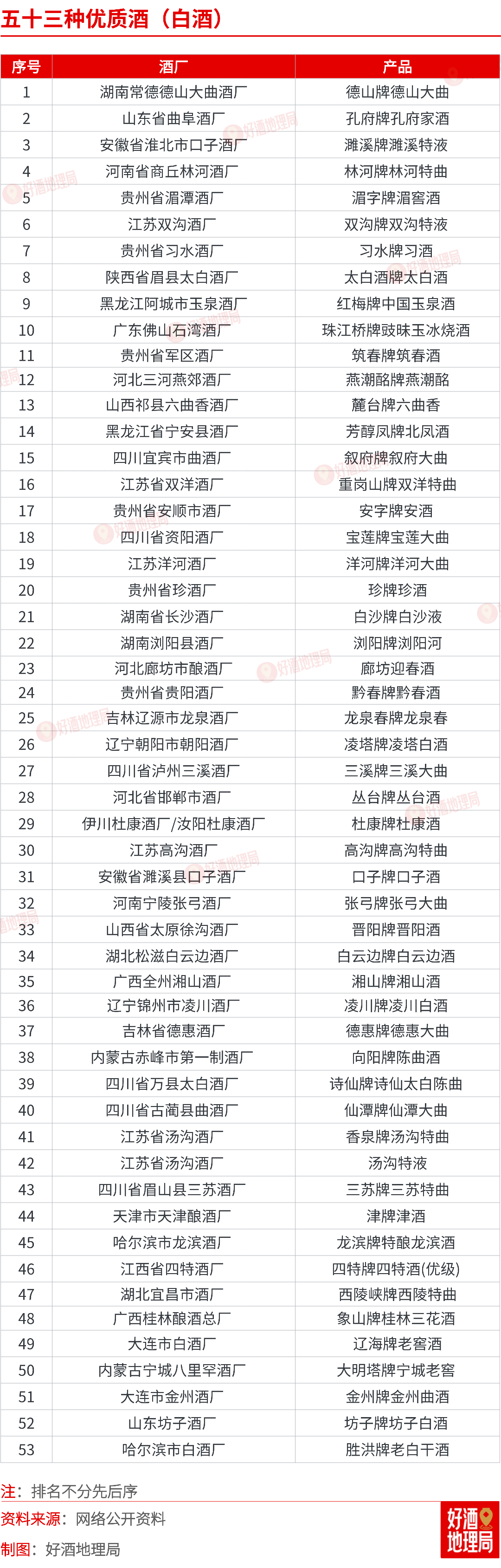

哈尔滨地处松嫩平原南部,黑土层厚达半米,是天然的“粮仓”。

制图@好酒地理局

东北三省(黑吉辽)粮食总产量约占全国的四分之一,其中黑龙江粮食产量连续十三年位居全国第一,每年调出的粮食可满足全国三分之一人口的口粮需求,商品化率超80%,是保障国家粮食安全的“压舱石”。

哈尔滨所在的松嫩平原是粳稻主产区,五常大米更是被誉为“中国最好的大米”。

这里的高粱,粒大饱满,淀粉含量比南方更高。而松花江的水,经地下岩层过滤,软度适中,恰好能激发粮食的醇香。

这种地理馈赠,让哈尔滨成为东北酒业的重要起点,也孕育了玉泉酒业的“兼香密码”。

制图@好酒地理局

其实玉泉酒业的发展有两段历史渊源,一是周恒刚与酒业泰斗高月明的驻厂试点,还有就是“三上茅台、四下泸州”的典型篇章。

关于南下泸州的故事,玉泉酒业的老总工张玉柱有许多回忆。

上世纪六七十年代,玉泉酒业组建以技术干部为主的团队,先后四次远赴泸州学习。那时交通不便,从黑龙江到四川乘慢车近一周,队员多坐硬座,抵达时脚脖子肿胀;住宿、出行需持介绍信,条件艰苦却未阻挡求艺决心。

泸州老窖虽对核心技艺有保密,但仍向玉泉团队敞开生产现场大门,允许其跟班学习操作流程。

玉泉团队还在学习中,悄悄带回泸州老窖窖泥作为菌种,为后续人工窖泥培养与浓香酒酿造埋下关键伏笔。

图源@泸州老窖

这段学习被玉泉老员工视作“真传”,这“真传”让玉泉快速掌握浓香工艺核心,在东三省及内蒙古迅速打响名气。

从湿热四川到寒冷黑龙江,气候差异是浓香工艺落地的最大挑战。

泸州老窖浓香酿造可在伏天“歇伏”,而黑龙江冬季严寒、夏季短促,温度控制难度大。玉泉酒业在学习泸州工艺基础上,结合本地气候做适应性创新,将“南方技艺”转化为“北方方案”。

▎在发展过程中,玉泉酒匠人在传承兼香工艺的基础之上,也不断创新。图源@玉泉酒业

温度控制上,玉泉团队总结“灵活调温”策略:春季手工扬粮翻2次,夏季因室内温度高翻6-8次,同时敞开门窗自然排风;冬季紧闭门窗,避免粮醅未排酸就冷却。

更具突破性的是,玉泉针对黑龙江冬季蒸馏间水汽重、易腐蚀房屋且影响发酵的问题,创新将蒸馏间与发酵间分开设置,这一改进不仅改善生产环境,还被黑龙江省内多家酒企推广借鉴。

熟练掌握浓香工艺后,玉泉并未止步“模仿”,而是在泸州技艺基础上探索创新,最终推动浓酱兼香型的诞生。

1973-1975年,周恒刚、高月明等人组成的专家组在此驻厂三年,开创出“两步法酿造工艺”:先以酱香工艺制基酒,再入浓香窖池续酿,最终酿出“入口浓香,回口酱香”的玉泉兼香。

▎1973年~1975年,白酒专家周恒刚、高月明带领专家小组在玉泉试点,图为高月明(左三)主持玉泉试点技术研讨会。图源@玉泉酒业

这不是简单的勾调,是工艺的融合,更是风土的表达。玉泉也成为浓酱兼香型的开创者。

哈尔滨人的饮酒文化,像极了这里的天气——直白、热烈,却不蛮横。过去喝白酒,讲究“感情深一口闷”,现在不兴劝酒,感情却是一点没少。

哈尔滨的酒,是黑土的厚重、江水的清冽,也是人的豪爽与温柔,三者揉在一起,才有了这独特的兼香滋味。

吉林:粮仓下,榆树钱

从哈尔滨向南,列车驶入吉林平原,窗外的玉米地、水稻田连成一片,直到天际线,建筑都被藏在了农田和梧桐树荫里。

而榆树市的街道旁,随处可见“天下第一粮仓”的标语——这里是东北商品粮基地的核心,每一粒粮食,都可能变成酒坛里的醇香。

榆树能成为优质粮产地,与其地理与自然条件密不可分。它地处北纬44°30′-45°15′的世界三大黄金玉米带核心区,耕地面积中98.22%为黑土。

制图@好酒地理局

松花江、卡岔河、拉林河三大水系穿境而过,64条支流构成的水网,为农田灌溉提供了稳定水源。在五棵树镇的松花江沿岸,仍保留着清代驿站的遗址,历史上这里既是连接南北的“黄金水道”,也是粮食转运的“走廊”,见证过粮食运输的繁忙景象。

清代嘉庆年间创立的“聚成发烧锅”,便是以本地高粱与长白山水为原料,酿造东北风格的烧酒。

如今的榆树钱酒业作为“中华老字号”,仍保留着传统酿造工艺。

制图@好酒地理局

“老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口。道傍榆荚仍似钱,摘来沽酒君肯否?”榆树钱酒厂之名结合了城市名和这首岑参的趣味绝句。

厂区内有一大片宽阔得惊人的草地,甚至可以说,厂区只是这大片“草原”的零星点缀。

▎放眼望去,榆树钱仿佛置身于绿色的海洋。图源@榆树钱酒业官网

走进厂区,最先闻到的是粮食的清香——这里的酒粮根本不用外购,本地便可自给自足。高粱沐浴过春夏的阳光,吸收了丰富的氮、磷、钾等营养元素和有机物,单宁含量在1-1.5之间,最为适合做白酒的原料。

酒厂内,最引人注目的是一排排静默矗立的木酒海。

美人松木酒海拥有两百多年的历史,以东北珍贵松木、麻纸、蜂蜡、鹿血、蛋清等为材组合而成。

▎榆树钱酒业的酒海群被基尼斯总部授予“中国现存使用最多的木质酒海”,并荣获吉林省“非物质文化遗产”称号。图源@榆树钱酒业官网

这些“巨物”的制造十分费时,酒在里面不是“存放”,是“呼吸”。酒海微孔结构让原酒在与空气的缓慢交换中老熟,褪去火气,生出醇香。

木酒海贮藏加之“百年老窖多层次固态发酵、混蒸混烧、续渣配料、看花摘酒”四大特殊酿酒工艺,令酒体清透,入口细腻,带着淡淡的粮香与松木甜意,不像川酒那般浓艳,却有北国特有的干净与舒展。

辽宁:老酒香,新故事

进入辽宁,地势依旧平缓。山海交汇、四通八达的地理特征,塑造了沈阳包容兼蓄的城市性格,也为酿酒所需的优质水源、粮食与微生物环境,提供了天然的舞台。

天空高远,湛蓝,风从西北长驱直入,带着松针与土地的气息,清冽而干脆。白杨树叶哗哗作响,由绿转黄,再落下,铺满这座北方重镇的街道。

这便是沈阳的秋天。

浑河穿城而过,古称“沈水”,正是这座城市名字的由来——沈水之阳。

▎浑河,这条源自长白山余脉的清流,在抚顺城间蜿蜒如碧色玉带,温柔地勾勒出城市的肌理。图源@视觉中国

而顺着浑河向上溯源,就会来到它的发源地,更是满族的发源地——抚顺。

地处辽东丘陵与辽河平原的过渡带,抚顺东、南、北三面被山地环绕,西部毗邻辽河平原,浑河自东向西贯穿全境,支流苏子河、太子河在此交汇,形成了“三山一水一分田”的地形格局。平原区集中在浑河沿岸,土壤以棕壤、草甸土为主,适宜农作物生长。

作为“煤炭之都”,抚顺的煤炭资源禀赋尤为突出。境内煤炭储量约14.5亿吨,其中优质焦煤占比高,开采历史可追溯至1901年。

▎抚顺煤矿有“东亚第一大矿”之美誉 图源@千图网

西露天矿曾是亚洲最大的露天煤矿,被誉为“中国煤矿工业的活化石”;老虎台矿、龙凤矿等矿井也曾是国家重要的煤炭生产基地,巅峰时期年产能超千万吨,为新中国工业体系建设输送了大量“工业食粮”。

抚顺,这座曾因煤炭而兴的城市,如今也在寻找新的味道。

坐落于千台山脚下,抚顺启运千台春酒业的历史可以追溯到1619年。那一年,一家名为“李记烧锅”的酒坊在赫图阿拉城建立。

制图@好酒地理局

此后数百年间,酒厂多次更名。它曾叫“龙泉海烧锅”“满洲造酒株式会社”。抚顺解放后,又先后更名为“抚顺第一酿造厂”“抚顺市酒厂”等。2002年,企业改制,成为现在的股份制公司。

厂区建筑是鲜明的清代四合院风格。庑殿、歇山等不同样式的屋顶交错。牌楼、八角亭等元素,共同构成了一个满族特色酿酒基地。

▎千台春酒业依山而建、临水而筑,仿清代建筑布局,采用中国传统合院式建筑,打造满族特色花园式酿酒基地。图源@千台春酒业

如今,酒厂依然遵循传统工艺进行生产。车间里使用果松木板镶嵌的发酵窖池,酿酒用水来自山泉水,基酒储存在白钢罐和传统木酒海中,容量可达五千吨。

公司内设有满族酒文化博物馆。博物馆二楼,是周恒刚纪念馆。内藏的许多照片堪称“绝无仅有”,展示着周老从年轻到耄老的事迹,以及如今从业者们对他的怀念。

▎馆内珍藏的周老部分照片和资料 摄影@好酒地理局

周老与千台春渊源极深。他曾在访谈中提及,1943年,他因缘际会进入当时的“满洲造酒株式会社抚顺工厂”,这里可以说是他白酒生涯的起点。

2002年,年迈的周恒刚重返酒厂,他特别叮嘱企业负责人,也就是如今的千台春酒业董事长李红军:要保留好满族珍贵的特色酿酒工艺,还强调,这里是“麸曲白酒生产工艺”的诞生地。

▎周老(右)与千台春董事长李红军(左)交流。图源@千台春酒业

如今,这家有着四百多年历史的酒厂仍在传承。

沈阳故宫的金瓦红墙,在北方清澈的阳光下熠熠生辉,它与北京故宫遥相呼应,却散发着更为质朴雄健的关东风情。

浑河曾见证过清太祖策马扬鞭,也滋养着两岸日益繁盛的现代都市,更哺育两岸人民,为酿酒提供源泉。

老龙口酒业的厂区在沈阳大东区,离故宫只有两公里,门口的石牌上写着“始建于1662年”——这是东北现存最古老的酒厂之一,曾为清代皇家供酒。

▎清康熙元年(1662年),有一个白酒品牌诞生于盛京(沈阳)龙城的东门,又称为龙城口,因而御封得名“老龙口”。摄影@好酒地理局

老龙口能三百多年风味不移,得益于其沿用原址、原井水、原窖池的“三原”传统。

厂内保留着全国唯一连续使用多年的地穴式古窖池群,这些窖池被誉为“关东第一窖”,其中富含的微生物群落是形成老龙口白酒独特风味的关键。

颇有年代的古井同样保存至今。“龙泉古井”水质清澈甘冽,素有“龙潭水”之称,是酿酒用水的不二之选。

▎经专家测定,这口老井井水呈微酸性,水的硬度十分适宜,并且含有丰富的矿物质及微量元素,为酿酒提供了丰富的营养物质。图源@老龙口

作为“中华老字号”的老龙口,其传统酿造技艺已入选国家级非物质文化遗产名录。酿酒沿用传统“混蒸混烧老五甑”操作法,坚持手工操作,形成了“浓头酱尾,甘冽爽净、绵甜醇厚、回味悠长”的独特风格。

和科技飞速发展、人工智能与自动化潮流席卷的南方酒企相比,东北似乎“慢”了很多,也“老”了很多。

但其实,东三省的酒,像这些城市一样,一边守着历史的根,一边迎着未来的风,不慌不忙,自有节奏。

从松花江到辽河,从兼香到浓香,我们看到了东北酒业的“多元面孔”。

东北的白酒,始终处在一种“交织”的张力中。

东北是我国最冷的酿酒区,冬季严寒、夏季凉爽,空气中微生物的繁殖更缓慢,相对“干净”。漫长的发酵周期,则让酒体更显醇和。这造就了东北酒“干净、绵甜”的基底风格。

这里孕育着350个属的真菌,成为酿酒菌群的天然乐园。黑土地产出的高粱、玉米,淀粉含量高、杂质少,是酿酒的好原料。

气候是冷的,酒文化是热的。

图源@AI生成

东北人的豪爽、实在,让白酒成为社交的重要载体,而冰雪文化、满族文化,也为酒企的品牌建设提供了丰富的素材。

从金代蒸馏酒发源,到周恒刚、高月明等酒界泰斗在此推动“玉泉试点”;从麸曲技术的推广节约粮食,到人工老窖泥的培养突破地理限制——东北酒的发展,始终伴随着技术自觉与科学精神。

东北酒的科技突破不仅限于白酒。在低度酒领域,东北企业攻克了28°低度酒在北方低温环境下易产生絮状物的技术难题,实现了“低温不浊”,体现出扎实的工艺功底。

在葡萄酒方面,东北依托山葡萄这一抗寒种质资源,开展系统育种。中国农科院特产所选育的“北冰红”葡萄,耐寒极限达-37℃,糖含量是普通山葡萄的三倍以上,成为酿造冰酒的核心品种。在全球变暖导致传统冰酒产区萎缩的背景下,东北反成为中国冰酒的新希望。

▎北冰红葡萄 图源@通葡股份

东北酒的成长路径,是中国酒业中极为特殊的样本。它既有黑土地的自然馈赠,更有老工业基地的科研底蕴;既受限于“极北气候”,又凭借技术力量突破桎梏,实现香型多元、工艺领先。

今天的东北,依然拥有众多高校与科研院所,无数专业人才——这正是东北酒未来“再度突围”的最大底气。

窗外是渐行渐远的黑土地,而杯中,是东北酒不曾熄灭的火种。这火种,在窖池中呼吸,在酒海中沉睡,但在每一个举杯的瞬间醒来。

参考资料:

[1]朱莉娅.近代东北地区高粱酒酿造业研究(1895-1931)[D].吉林师范大学,2024.DOI:10.27792/d.cnki.gjlsf.2024.000006.

[2]张武举.酱香型工艺在东北酿酒上的应用[N].华夏酒报,2021-05-25(C15).DOI:10.28390/n.cnki.nhxjb.2021.000328.

[3]张玉柱,栗伟.东北白酒的历史、现状及发展[J].酿酒,2009,36(03):12-13.

[4]宋玉华,周恒刚先生与辽宁白酒[J].酿酒,2017.

发表评论 取消回复