北京,一座赋予人类方向感的神奇都市。

街道大都横平竖直,南北、东西交织成一张棋盘;房子尽数坐北朝南,排列出严谨的秩序。

北京人惯用东南西北来表达方位,想必就是这个原因。据说贴年画或对联时,也会说东边/西边高了,而不言左右?

北京城的方正,和伴随而来的恢弘、壮美,可以追溯到数百年前——元代在此建立新国都时,将它建成“一个具有计划性的整体”。而这个十分精密的“计划”中,一条贯通南北的中轴线,决定了北京城独一无二的“壮美秩序”。

尤其难能可贵的是,跨越700多年历史,这条世界最长的城市轴线,几乎被完整地继承下来。2024年7月,“北京中轴线-中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。

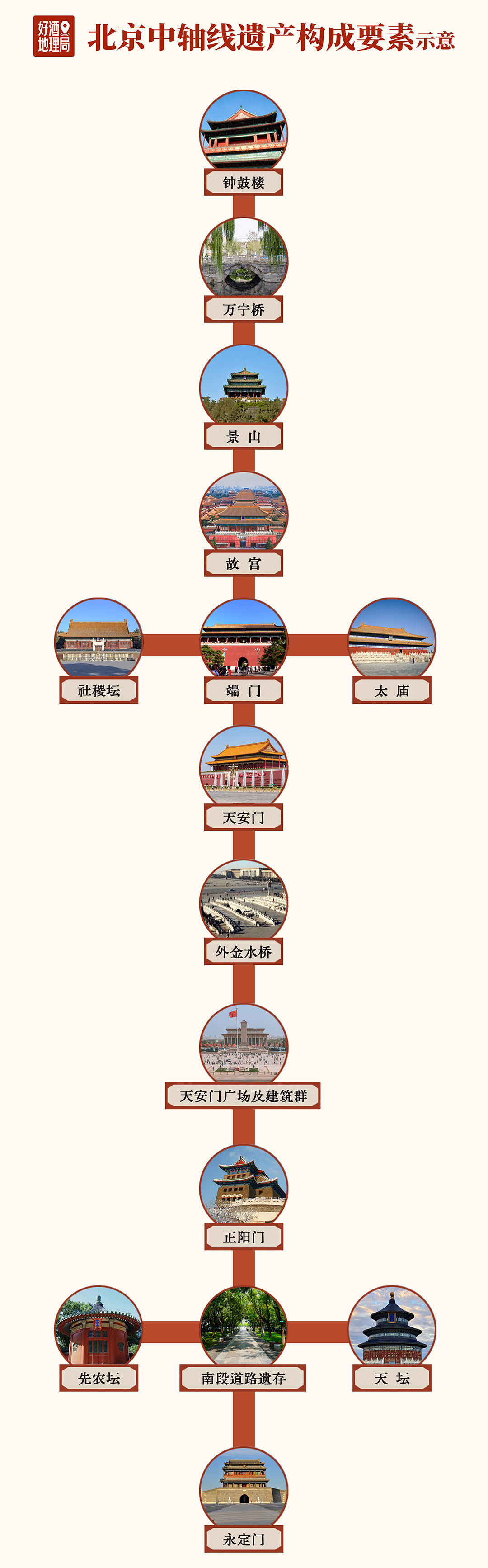

制图@好酒地理局

钟鼓楼、万宁桥、景山、故宫、端门、天安门、外金水桥、太庙、社稷坛、天安门广场及建筑群(含广场、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、国家博物馆和人民大会堂)、正阳门、南段道路遗存、天坛、先农坛、永定门……15处遗址要素自北向南沿这条轴线排布。

面对底蕴如此厚重的一条城市轴线,我们尝试从一篇长文、一部小说、一本影集和一次行走中,获得对它的鲜活感触,并顺着其延伸的方向,向北寻得一缕酒香,以此落回我们的本职工作。

一篇长文

1951年,梁思成、林徽因撰文将北京称作“都市计划的无比杰作”。

“北京独有的壮美秩序,就由这条中轴的建立而产生。”他们在文中提出,中轴线特征,决定了北京的城市格式,“前后起伏、左右对称的体型或空间的分配,都是以这中轴为依据的。气魄之雄伟,就在这个南北引伸、一贯到底的规模。”

而在追问中轴线的来历之前,我们不妨问问:北京从何而来?

故事可能要从唐朝的幽州城说起——它为后来的北京城建设,提供了最早的城市基础。

唐时幽州为范阳节度使的驻地,可以视作边疆地区的军事要塞。安禄山、史思明对唐政权的进攻,就是由此发动。

后来,刘仁恭父子割据称帝,把城中的“子城”改建成宫城的规模。公元937年,北方民族的辽势力渐大,五代的石敬瑭割了燕云十六州给辽,辽人未曾改动唐的幽州城,只加以修整,将它“升为南京”。这时的北京,开始成为边疆区域的一个政治中心。

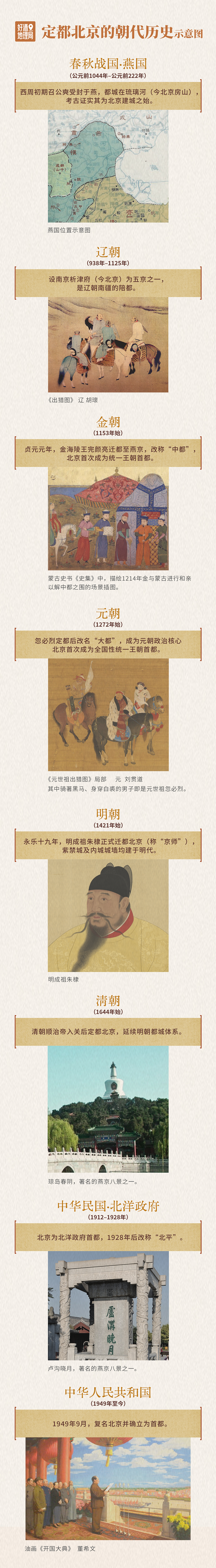

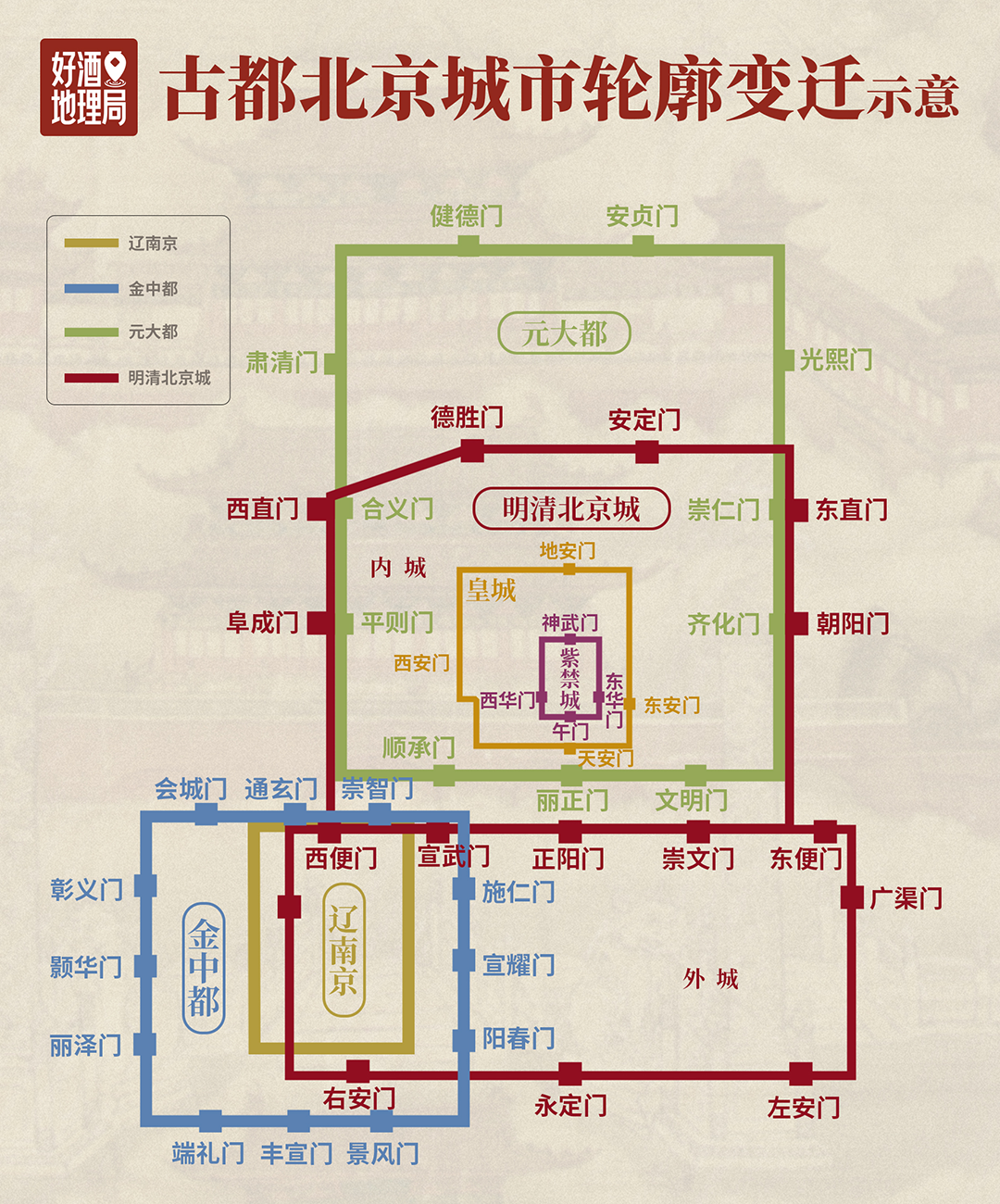

制图@好酒地理局

等到金人侵入,先灭辽,又将宋的势力挤压到江南地区,便承袭辽的“南京”,将它作为首都。

自此以后,北京城经历四次规模较大的改建。梁思成、林徽因在《北京——都市计划的无比杰作》文中,对其进行了梳理。

第一次始于1151年,金人大规模将辽城扩大,增建宫殿,有意识地模仿北宋汴梁的形制,按图兴修。

他们把宋东京汴梁(开封)的宫殿苑囿和真定(正定)的潭圃木料拆卸北运,在此兴建都城,并称其为“中都”。

这时的北京便成了半个中国的中心。

梁思成、林徽因在文中特别提出:“金朝在北京曾不断地营建,规模宏大,最重要的还有当时的离宫(今天的中海、北海)。”

这座离宫,成为北京城下一次改建的中心地带——那是1267年,元代开始在金人中都的基础上,建立新的国都,北京迎来第二次改建,我们关心的中轴线,也即将在这次建设中登场。

▎北京元大都城垣遗址。图源@视觉中国

关于新都的建设,元人进行了整体性的规划,由刘秉忠主持设计、郭守敬负责水利。

在设计理念上,刘秉忠恢复了一定的古制,比如“面朝后市,左祖右社“的礼制框架。

“但元大都并非一味沿袭传统,而是既遵循古制又灵活创新。”根据徐团辉发表在中国社会科学网上的《北京中轴线:追求“尚中”之典范》一文,“元大都营建的一大创新是先确定全城中心点,再勘定四面城墙。”

据《析津志》记载,刘秉忠先为新都城找到了一个中心台,又以中心台为基点,向南至大都丽正门外第三桥南的“独树将军”,定出了南北向贯通全城的中轴线。

这条贯通南北的轴线,为接下来的明清两代所继承,并在后续的城市改建中获得延伸。

同时,皇城的“环水布局”也极具特色。徐团辉在文中介绍:“皇城围绕太液池而非宫城展开布局,宫城位于东岸,西岸南北分别建有隆福宫与兴圣宫,它们以水面为中心,呈‘三足鼎立‘之势。这是游牧民族‘逐水草而居’的生活方式在城市建设上的反映。”

梁思成、林徽因在《北京——都市计划的无比杰作》中提到:“这一次新址发展的主要存在基础,不仅是有天然湖沼的离宫和它优良的水潭,还有极好的粮运水道。什刹海曾是航运的终点,成了重要的市中心。”

▎什刹海,这颗镶嵌在北京城心脏地带的璀璨明珠,以其独特的魅力吸引着无数游客的目光。夏日的什刹海,更是生机勃勃,美不胜收。图源@视觉中国

北京城的第三次大规模改建,发生在明成祖朱棣迁都北京(1420年)之际。

改建过程中,因不满城中南北中轴线为什刹海所切断,设计者们将宫城中线向东移了约150米,正阳门、钟鼓楼也随着东移,以取得由正阳门到鼓楼、钟楼中轴线的贯通,同时又以景山横亘在皇宫北面如一道屏风。

这个变动,使景山中峰上的亭子成了全城南北的中心,替代了元朝的鼓楼的地位。这时的北京城,也就是后来北京的内城了。

第四次改造则发生在明中叶以后。

当时,东北的军事威胁逐渐强大,所以要在城的四面再筑一圈外城。外城东西仅比内城宽出六七百米,便折而向北,止于内城西南、东南两角。北京的“凸“字形城墙,就这样在1553年完成。

制图@好酒地理局

至此,始于元代的那条中轴线,大致已经是今天的模样。

清朝承继了明朝的北京,虽然个别的建筑单位经过了重建,但并未改动整个布局体系。

对照今日,时代变化让这条轴线上风貌焕然一新,但其最基本的骨架和元素,依旧是当年的样貌。

图源@视觉中国

为什么这条中轴线,可以穿越数百年历史,近乎完整地被继承下来?

这可以用梁思成、林徽因文章中的观点来解释:

“因为北京是一个先有计划然后建造的城(当然,计划所实现的都曾经因各时代的需要屡次修正,而不断地发展的),它所特具的优点主要就在它那具有计划性的城市的整体。那宏伟而庄严的布局,在处理空间和分配重点上创造出卓越的风格,同时也安排了合理而有秩序的街道系统,而不仅在它内部许多个别建筑物的丰富的历史意义与艺术的表现。”

这篇文章还提出了关于北京日后建设的见解:“今后我们的建设,必须强调同环境配合,发展新的来保护旧的,这样才能保存优良伟大的基础,使北京城永远保持着美丽、健康和年轻。”

今天来看,现代化的北京城在很大程度上体现了这个建设思路。

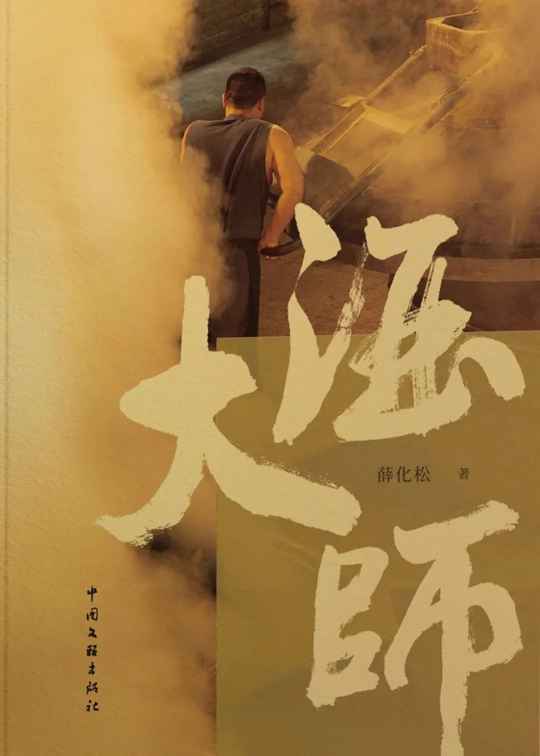

一部小说

张北海的小说《侠隐》,故事设定在1936~1937年的北平,讲的是抗战烽火前夕,“一位现代江湖游侠——越洋归来,替天行道,一了恩仇,穿云而去”。

英雄侠义的故事情节中,融入了很多关于北平地方风物的描摹。据说张北海在写这本书时,参考了好几百本有关老北京的中英文著作。“因而,对三十年代北平的描写确凿、细致,一街一门,一草一木,都符合当时史实,宛如城市在张北海笔下复活。”

其中也有关于这条中轴线的描写:

主人公天然和巧红登上景山中峰,放眼望去,“内城北边是那条笔直的地安门大街和过去不远,峙立在北端的鼓楼。旁边是那一片白的什刹前海,后海,积水潭。往南看过去,从脚底下一层层,一堆堆的宫殿,白白一片的北海,中海,南海,可以一直望到前门外。”

“对称得可真好,”巧红伸手一指,“这边是太庙,那边就是社稷坛……再过去,你瞧,这边是天坛,那边就是先农坛……”

图源@视觉中国

今天我们在谈北京中轴线时,也很难不感慨这“了不起的对称”。

书中关于北京城市格局的描述还有:“反正外城内城皇城,大圈圈里面小圈圈,小圈圈里面黄圈圈。”

又或者:“北京城‘里九外七皇城四’,就这么几座城门,只是别忘了北京人管崇文门叫哈德门,管阜成门叫平则门,而且门见门,三华里。”

除了城市特征,张北海还将日常生活融入到故事里。

天然刚从美国回到北平时,时常上街溜达,“饿了就找个小馆儿,叫上几十个羊肉饺子,要不就猪肉包子,韭菜合子。馋了就再找个地儿来碗豆汁儿,牛骨髓油茶。碰见路摊儿上有卖脆枣儿、驴打滚儿、豌豆黄儿、半空儿的,也买来吃吃。”

八月节降至,街上是浓厚的节日气氛。“东单、西单、灯市口、王府井,到处都摆着月饼、兔儿爷、菊花、供果。还有卖风筝的,卖蛐蛐儿的。他星期三那天在前门外果子市,实在忍不住,一口气买了一大堆沙果、蜜桃、石榴、葡萄、苹果,害得他雇了两部洋车回的家。”

图源@AI生成

我们在谈论北京旧时餐饮文化时常会提起的“大酒缸”,书中也有相关场景。

那家大酒缸就在胡同口,顾客才进门,坐在凳子上的掌柜就一嚷:“二大爷,来两个。”

也就是在这家大酒缸,天然和他的美国朋友罗便丞连吃带喝,一直聊到了十点多。“红漆缸盖上,摞着一堆空碟子,十来个二两锡杯。临走,罗便丞问也不问,就给了小伙计一张五元大钞。难怪掌柜的叫他罗大爷。”

友人睡着,天然出门拐上鼓楼大街。“静静的,一个人也没有。全城都睡了。他慢慢溜达着上了东四大街。也是静静的,一个人也没有。就几根路灯暗暗亮着。”

此时“两旁大树,叶子密密的,遮住了后头一排排房子,只留下中间一条看不到尽头的大路。全北平都睡了。也不知道从哪条胡同里,悠悠远远地,婉转凄凉地,传出来长长一声‘夜壶——’。”

天然不是北京人,但此刻,“他突然无法解释地迷上了这宁静的古都……”

图源@视觉中国

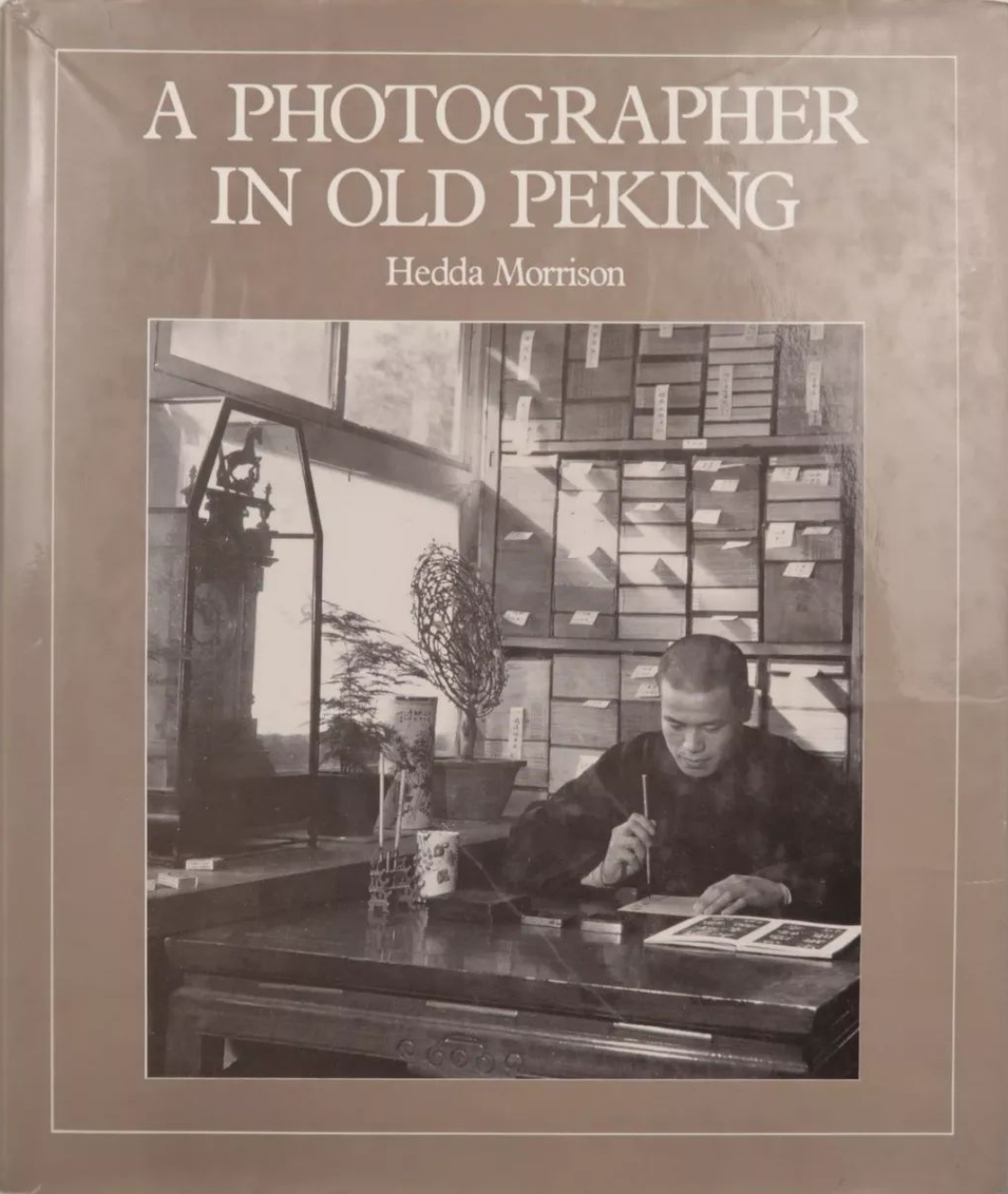

在现实中,一定也有许多像天然一样人,在某一个瞬间,迷上了北京的某种特质。德国摄影师海达·莫理循(Hedda Morrison),想必就是其中一位。

一本影集

1933年,莫理循来到北京,寓所就在紧邻紫禁城的南长街。

她供职于德国人开设的哈同照相馆,手中的禄来福来(Rolleiflex)反光照相机,既是谋生工具,也是她探索世界的亲密伙伴。

在华生活13年,她以蓬勃的探索欲和敏锐的观察,封存了民国北京的建筑景观与人文风貌。

其摄影集《洋镜头里的老北京》(A Photographer In Old Peking)于1985年出版。影集中的作品涵盖古建筑、民俗场景和日常生活,既有故宫、西四牌楼等历史地标,也有市集、食摊、民间手艺人等社会图景。

图源@淘宝

关于中轴线上的宫殿楼宇,可以说是这部影集的重头戏。

“四座雄伟的朝廷坛庙,座落在内城的四周,两两对称。每一对在位置上构成了‘阴’与‘阳’的对立。”她在影集中留下这样的叙述,并对其进行了详细的解释:

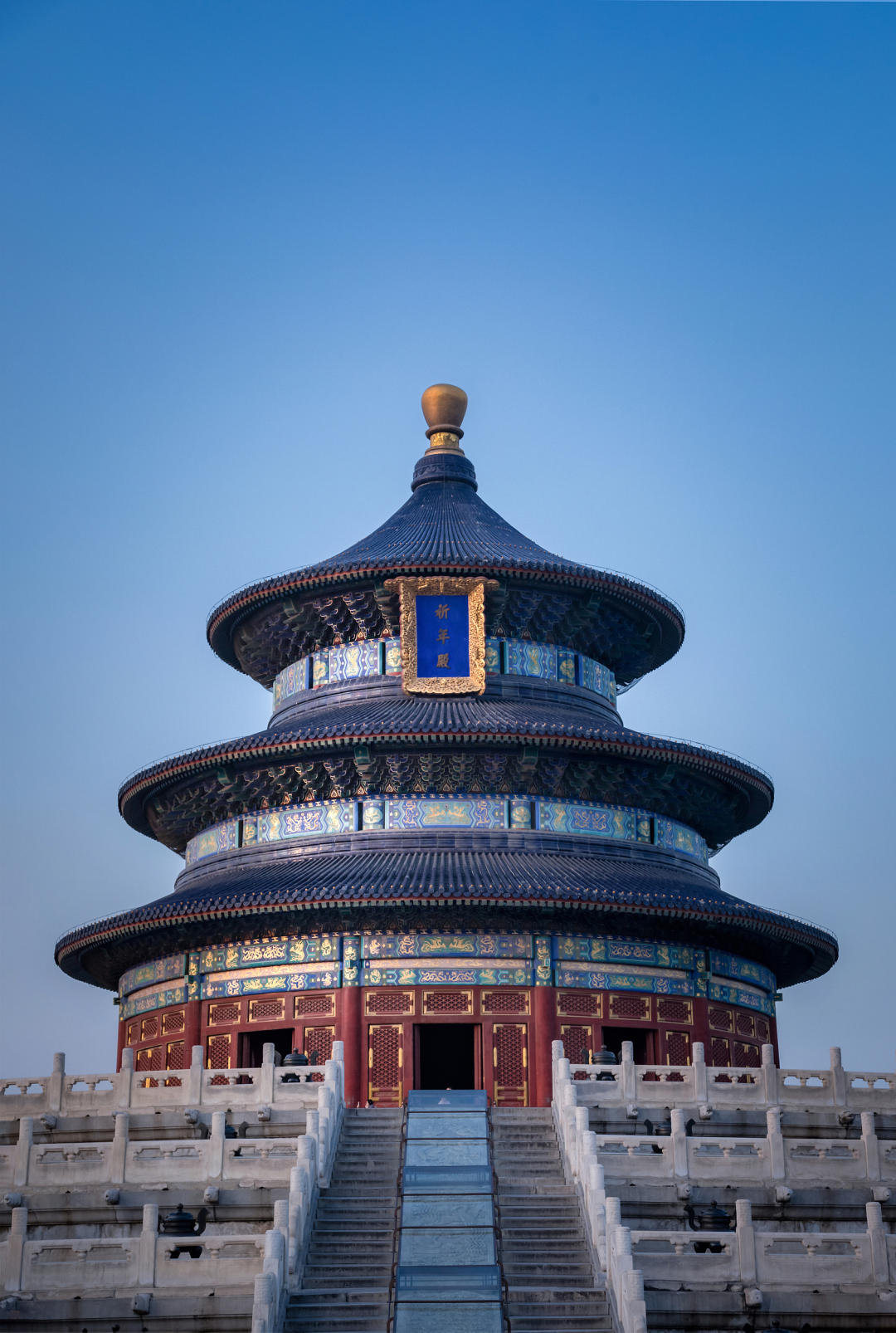

“在南方的,属‘阳’,是天坛。这是四座坛庙中最重要的一个并且是惟一至今还保存完好的一个。它占据了外城很大一片地方。冬至这一天——此后冬天开始让位于春天,皇帝在这里举行一年之中最重要的祭祀。城的北面座落着地坛,它是天坛对应的‘阴’。夏至这一天——此后白昼渐短,冬天将至,这里举行壮观的祭祀仪式。坛是方形的,与想象之中的大地的形状一致,这又与天坛的圆丘形成对照。屋顶的琉璃瓦是明黄色,与宫殿建筑中的一样。天坛的琉璃瓦是青色的,这也是天穹的色彩。

▎北京中轴线,承载着千年古都的厚重历史与文化底蕴。而天坛,作为中轴线上的一颗璀璨明珠,更是见证了无数岁月的沧桑变迁。图源@视觉中国

故宫博物院的研究者危文瀚在相关论文中探讨了莫理循作品的价值。

他论文中提到,莫理循初到北京时,紫禁城的管理是分割的:午门区域归国立历史博物馆(国博前身),外朝是古物陈列所,内廷才属于故宫博物院。在动荡的30-40年代,能系统、完整记录下外朝与内廷全貌的摄影师很少。特别是在1933年故宫文物南迁后,宫内更显空旷,影像记录大幅减少。

从1933年到1945年,莫理循的镜头覆盖了紫禁城的外朝和内廷区域,填补了这一时期紫禁城影像记录的重要空白。

在危文瀚看来,莫理循的独特之处在于,她不仅拍摄了开放区域,还记录了许多未开放区域。其中,位于紫禁城东北角宁寿宫后部西路的宁寿宫花园的照片尤为珍贵。

图源@视觉中国

由于宁寿宫花园位置偏僻,且极少开放,留存照片非常少,此前系统拍摄故宫的摄影师都未曾涉足这里;民国初年的少量照片多为皇室成员活动留影,建筑并非主体且质量不高。

莫理循拍摄的宁寿宫花园照片达35帧,是迄今发现的晚清民国时期数量最多、最成体系的记录。她捕捉了耸秀亭、碧螺亭、云光楼、符望阁、竹香馆等建筑的细节,构图讲究,清晰度高,让这座深宫秘苑得以被外界一窥。

哈佛大学珍藏了她的两帧太和殿照片(编号4180558与4179146)。通过比对彩画纹饰的清晰度、色泽以及匾额“扫青”(蓝色底漆)的完整程度,可以看出它们拍摄于不同时期:前者记录了1945年10月10日华北日军投降仪式的场景;后者相同位置的彩画细节更新鲜,匾额色泽更饱满,推断拍摄时间更早。

在民国动荡时期,能留下这样时间跨度的紫禁城影像,称得上珍贵的历史切片。而今,我们才能借此感触中轴线上的旧时光景。

一次行走

跟随莫理循的镜头,我们夏日清晨来到永定门广场。青石砖还留存着夜晚的余凉,老人们散步、拉伸、打太极……舒活筋骨,开启新的一天。

永定门曾是明清时期帝王南郊祭天的起点,也是都城的南大门。明嘉靖三十二年(1553年)始建的箭楼(于1951年拆除),曾在这里屹立数百年。莫理循的镜头,还曾记录它的巍峨。但如今,这里已经成为日常生活场所。

图源@视觉中国

向北穿过天坛西门,游客可以体验独特的声学现象。在圜丘坛的天心石上发声,能听到从地层深处传来的深沉回响。回音壁、三音石、对话石等,也以不同方式,展现中国古代建筑声学的巧妙。

文化学者蒙曼曾拍摄《曼游中轴线》系列视频,记录她沿中轴线步行探访的过程。她选择代表性遗迹,讲述其历史故事。

逛天坛时,她提到一首康熙年间的小诗:“天坛游去板车牵,岳庙归来草帽偏。买得丰台红芍药,铜瓶留供小堂前。”

诗中充满快乐和市井气息。蒙曼认为,中轴线既是壮丽的,也是温暖的,“是属于国的,也是属于家的。”

继续北行,会经过天安门广场、太庙、故宫、景山、钟鼓楼等众多著名历史遗迹,它们都排列在这条轴线上。

▎晚霞下俯瞰故宫宫殿和景山万春亭。图源@视觉中国

登上景山的万春亭,整个紫禁城金顶红墙的壮阔宫殿群,如同一条蛰伏的金龙,沿着那条举世闻名的中轴线,由近及远,次第展开。太和殿的巍峨、角楼的精巧,层层叠叠的金瓦流淌着温润的光泽。此时,你自会知道什么是恢弘的秩序与严整的对称之美。

转身北眺,又是另一番景象。鼓楼与钟楼相望,稳稳地坐落在中轴线北端,其后是充满烟火气的什刹海、点缀着现代楼宇的城市天际线。一条清晰的脉络,从帝王的宫阙延伸向百姓的市井,从古老的历史通向流动的当下。

在中轴线、大运河交汇之处,什刹海如同一块温润的碧玉,镶嵌在北京老城的北端。这里曾是元代通惠河漕运辉煌的终点,积水潭“舳舻蔽水”的盛况早已沉淀为历史,却在人们享受闲暇的图景中,呈现另一种繁荣。

▎什刹海,是老北京的灵魂所在,也是现代都市中的诗意栖居地。它既有历史的厚重,又有生活的鲜活;既有自然的灵秀,又有人文的雅致。图源@视觉中国

2023年的人文探索类节目《登场了!北京中轴线》,也以这条线为核心,讲述跨越七百多年的北京城市故事。

故宫博物院前院长单霁翔在节目中担任“中轴丈量人”。在他看来,中轴线包含了时空赋予城市的独特形象。但更有魅力的,是它承载的无数故事。“它是人们社会生活的一部丰富百科全书。讲好中轴线的故事,永无止境。”

一缕酒香

如果将北京中轴线一路向北延伸,朝着燕山的方向延伸到昌平,我们会找到中轴线延长线上唯一一家白酒企业——华都酒业。

这是一家与新中国同龄的酒企。1949年4月19日,“聚通烧坊”“瑞升泉”“同泉涌”等老酒坊合并成立昌平县酿酒厂,也就是华都酒厂的前身。

建厂以来,华都运用最传统的“老五甑法”酿造二锅头产品,出产的“太阳牌”和“十三陵水库牌”二锅头都是二锅头发展早期颇具代表性的品牌与商标。有“黑标”之称的“十三陵牌精制二锅头”更是老一辈酒客记忆中的经典,不但圈粉了大批国内消费者,还曾远销美国、俄罗斯、东南亚等地。

但人们今天对华都的了解,更多地体现在它是北派酱香的代表性企业。

图源@华都酒业

最早在华都与酱香之间建立联系的,是具有划时代意义的大师周恒刚。

1974年,在周恒刚主持下,华都成功研制“燕岭春”牌麸曲酱香型白酒,由此开创了北派酱香的先河。

创立北派酱香的过程中,另一个关键人物是季克良。

在“八大名酒进北京”的政策号召下,华都酒厂受命研制茅台大曲酱香型白酒。当时,季克良带队20余次北上传艺,带来了酿酒所需的原料、辅料和母糟,并历时5年,于1981年研制出符合北方气候特点的大曲酱香型产品——华都酱酒。

因为这样的机缘,专家将华都誉为“北京小茅台”。

2017年,茅台集团启动了对华都酒业的“二次帮扶”。两年后,华都酒厂酿造车间改造完成,此举被视作“延续茅台帮扶深远影响的里程碑式工程”。

除了借助茅台的帮扶,多年来,华都酒业持续探索本地风土特征,因地制宜地提升酿造工艺和产品品质。

酒厂所在的昌平地区,在燕山和军都山的庇佑下,形成温和的小气候。附近的十三陵水库及地下优质水系,为其提供了优质的酿造用水。

▎华都酒业北京厂区。图源@华都酒业

由于北京属暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,昼夜温差大。这种北方风土,影响着微生物活动,使华都酱香酒形成了有别于贵州传统酱香的风格——汲取茅台工艺精髓,但在北方的阳光、空气、水土作用下,呈现出更为清雅、醇和、爽净的特点。

作为一个来自首都的白酒品牌,又因处在中轴线延长线的特殊渊源,华都链接到无限的历史文化资产,品牌价值一直备受关注。

近年来,华都酒业也尝试将中轴线文化元素融入自身的品牌发展与传播中。他们推出了以“中轴”命名的系列酒品,在酒标和包装设计上融入了永定门、天安门、故宫、景山、钟鼓楼等中轴线代表性建筑的意象。

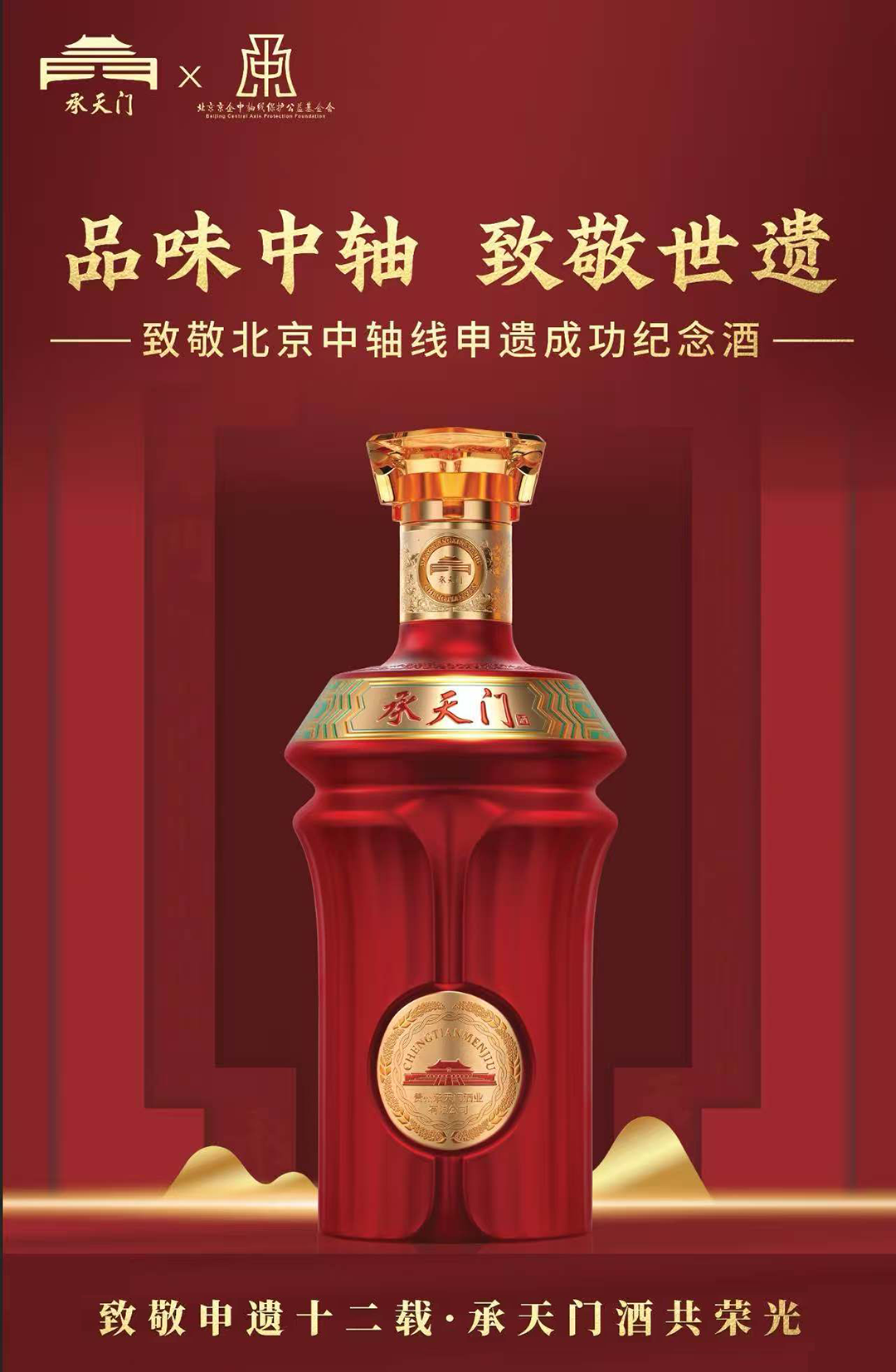

去年12月,华都酒业举办“品味中轴,致敬世遗—首款‘中轴线’主题承天门新品上市鉴赏会”。此次活动上,以北京中轴线为源点研发设计的全新产品—承天门酒(12)正式亮相。

期间,中国酒类流通协会主席团主席王新国表示,随着酱酒竞争日益加剧,承天门酒业不断精进酱香型白酒工艺,酿造出品质独特的美酒,又依托“中轴线”文化资源,将“中轴线”文化作为承天门酱酒文化的个性化表达,在文化酱酒领域取得了令人瞩目的成绩,成为推动北京乃至全国白酒文化发展的新星品牌。

图源@华都酒业

在品牌宣传中,华都也更加强调其“京酿”身份与中轴线这一北京核心文化遗产的关联性,试图在商业运营中体现和传播中轴线文化。这些尝试,体现了企业对于所处地域文化的关注与运用。

当然,除了地缘上的结合,华都酒业寻求的更是中轴线般跨越时间的“魔法”。从一方水土的特性出发,建立坚实的品质特色,在消费者的餐桌上永不过时。

参考资料:

[1]梁思成,林徽因.梁思成林徽因讲故宫[M].天津:天津人民出版社,2023.

[2]张北海.侠隐[M].上海.上海人民出版社,2018

[3]危文瀚.海达·莫理循所摄北京中轴线影像价值新见--以紫禁城为中心的探讨[J].文化产业,2025,(15):157-159.

[4]徐团辉.北京中轴线:追求"尚中"之典范[EB/OL].[2025-05-23].

因为在京时间足够长,莫理循有机会为同一建筑留下了跨越时光的对比记录。

发表评论 取消回复