AI阅读分析中...

那是好酒中国行科学考察启动的第二年,这场好酒的发现之旅旨在以科学的视角来阐释和总结各地的好酒。

其中,地理科学是最重要的维度。

那次陇南之行,才让我们真正认识到,酒之地理原来可以如此博大、奥妙,一瓶酒的风味,会与中国的地理结构有莫大关系。

在当时为期几天的科学考察里,张百平时常显得有些“不合群”。他戴着标志性的帽子,穿着颜色鲜亮的户外外套,淌过河沟、攀上石头去观察周围的地理环境。

那些我们觉得对“老专家”们不太友好的崎岖山路,在这位地理科学家看来都是小菜一碟。

但就是这种“不合群”,让我们意识到,地理科学考察本就应该这样,即便这只是一场基于酒的小型考察活动。

正如张百平所说:“任何美酒都是地理环境与地域文化的综合表现。”

神奇的南北过渡带

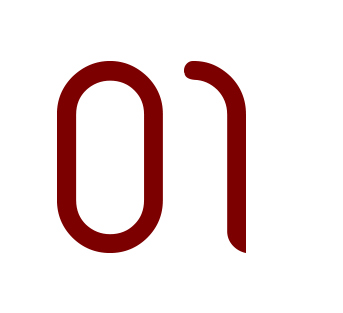

2017年,国家科学技术部批准了科技基础资源调查专项“中国南北过渡带综合科学考察”,正式采用“中国南北过渡带”这个科学概念。

制图@好酒地理局

这一概念认为,中国暖温带与亚热带之间不是一条线,而是一个踏踏实实的过渡区,即横贯于中国中部的巨型东西向大地构造——昆仑秦岭构造系在中国东部造成的一种巨大环境效应。

作为该专项的首席科学家,张百平带着《中国南北过渡带十大科学问题解读》走进过诸多酒企,为它们找寻地理答案。

中国南北过渡带由西部的秦岭-大巴山系和东部的江淮低山平原两部分组成,以地带性的常绿落叶阔叶混交林为主要标志,与之对应的主要气候指标是最冷月均温0-4℃、极端最低气温为10-20℃。

制图@好酒地理局

相较于南北分界线和北亚热带的提法,南北过渡带的概念更能够反映秦巴山地和江淮地区的自然地理特点,也更能体现中国自然地理格局的独特性质,对于认识中国地域系统结构与功能具有更重要的科学意义。

而落到酒上,也就让该区域内酒的地理独特性有了更宏观、更科学的解释。

按照南北过渡带的定义,秦巴山地不仅仅是形成南北分异的驱动因素,也是反映这种差异的主体,即南北过渡带的主体。

金徽酒所在的西秦岭和成徽盆地,就位于秦巴山地西部的核心部位,具有绝佳的水热组合条件。张百平认为,这里极有可能是中国文明起源的关键区域。

再往东,大别山下的临水酒业,在南北过渡带上找到了洞藏兼香的理想之地。

第一次到访临水,张百平就提出:“这里温差极大,甚至能接近20℃,这就是南北过渡带的典型特征。”

温差背后,其实是过渡带上的多样性,包括地质的多样性、地貌的多样性、生物的多样性、气候条件的多样性等,而对于酿造兼香而言,多样性就是最核心的特点。

在参观临水玉泉洞藏酒庄附近的百丈崖时,张百平观察到,当地岩石特别复杂,遍布花岗岩、石灰岩、页岩、片岩。从地质上来看,扬子板块、华北板块等地块同时发生挤压,导致了地质、气候、植被等自然要素全在这个地方过渡和交织。

这里的自然地理结构,与兼香的特性相吻合。张百平此前做过“中国的地理地带与中国酒类的分布”报告,兼香正处于一个融合地带,和南北过渡带有极大的关系——主要的兼香型酒企基本都分布在南北过渡带附近。

张百平曾总结过酒与温度带的关系,温带暖温带/清香、北亚热带/兼香型、中亚热带/浓香、南亚热带/米香,这又分别对应干旱区、半干旱区、半湿润区、湿润区。

基于地理地带性的共性和特性,最终的价值就是指导酒企应用于酿造实践。

去年在宣酒的一次演讲,让张百平感叹:“那是我第一次感觉到我的研究对酒企的工作是有指导性的。”

制图@好酒地理局

当时,张百平展示了一组温度数据:多年平均气温16.0℃,1月平均气温3.3℃,极端最低气温-16.0℃,7月平均气温28.0℃,极端最高气温41.5℃。

这几个数字,直接解决了宣酒最头疼的问题。

宣酒总顾问吕云怀在会后找到张百平说:“我们老觉得大曲的香味出不来,没找到问题出在哪里,听了您的报告,才发现是出在了温度上。”

原来,宣城年均温与茅台镇很相近,但最冷月均温只有3.3℃,1月份又恰好是酒醅发酵的关键时期,温度过低自然影响发酵效果。因此,如果把投粮的日期往后推迟一个月,让发酵的关键时期避开最冷月,就可以解决问题。

因地制宜调整传统酿酒工艺,正是地理科研最直接的目标。

长约1750KM、平均宽度400KM、面积约70万平方千米的巨大南北过渡带上分布着无数酒企,但它对酒的影响却不止与酿造——中国最适合制曲的小麦,就生长于南北过渡带上。

相较于包括高粱在内的任何一种酒粮而言,小麦的用量都是更大的。

中国南北过渡带,从源头就参与塑造了白酒的风味。

“地理位置的独特性是酒的最高境界”

“第一层是微生物和工艺,第二层是环境与原料,第三层是地理独特性。”

如果将酿造白酒的要素分为三个层级,张百平认为,地理位置的独特性是酒的最高境界。

从第一次接触酒业,张百平就发现全国白酒的分布和地理地带性几乎有着百分之百的关系。“微生物可以培养,工艺可以改进,但是地理动不了。”张百平道。

从自然角度讲,区域所处的地理地带性决定了酿酒必须的三层条件:水热条件、酿酒原料和微生物环境。正是由于地理地带性,才产生了白酒产区的概念。

摄影@好酒地理局

而相较于茶或者其他事物,地理对于酒的影响,要更为复杂一些,因为酒本身便是复杂的混合物,涉及到气候、植被、土壤、水等多方面,甚至包括地质结构中的岩石成分。

与此同时,这些众多影响因素之间,又是排列组合式地相互影响,所以酒的地理科研难度极大。

即便是像泸州和宜宾这对近邻,虽然都位于长江之滨,但一靠北、一靠南,决定其酿酒地理的构造完全不同,所以酿出的酒也必然是不一样的味道。

滨河九粮液,就是地理位置独特性的一个典型代表,张百平评价其“将好酒的北界提高两个纬度”。

图源@滨河九粮液

中国西北干旱区总体上干旱缺水、温差巨大、不利于微生物活动,绝大部分地区水质差、缺粮,对于水质和粮食要求很高的白酒酿造来说具有天然的劣势。因而,干旱半干旱区鲜有佳酿白酒。

而张掖处于祁连山脚下,黑河之滨,丝绸之路咽喉,虽属温带干旱性气候,但祁连山产生的冰雪融水和降雨,产生了年径流量在百万立方米以上的大小内陆河40条,全市可利用水资源总量26.5亿立方米,使得张掖成为中国干旱区唯一不太缺水的巨型绿洲。

正是由于这些水资源,让张掖成为河西走廊上最为重要的绿洲,可以大面积种植多种农作物,为滨河九粮液发展提供了必要的地理和物质基础。

基于这一独特的地理优势,在好酒的地理边界极限上,滨河九粮液采用多粮酿造方法弥补了气候的不足,最终将好酒的北界提高两个纬度。

伊犁酒业的存在,也有异曲同工之妙。向西开口的天山夹脚地带,让地处新疆腹地的伊犁河谷成为“干旱地区中的湿岛,寒温山地中的热土”。

张百平表示,伊犁地区降水分布特殊,垂直变化显著,冬季逆温层现象突出。独特的地理位置使其免受寒潮侵袭,成为荒漠地带中罕见的“地中海”气候型阔叶林分布区,孕育了丰富的生物多样性。

“纯洁、多样性的山地环境为酿酒提供了极佳生态资源,为生态浓香提供了地理的可能性。”张百平说。

除了地理位置的独特性,另一种特殊在于地理结构的独特性,比如赤水河左岸的郎酒。

第一次去郎酒时,跨过赤水河,从右岸到左岸,张百平对郎酒的直观感受是可怜:“地方太小了,旁边都是悬崖陡壁,我当时想郎酒的生存环境怎么这么恶劣,巴掌大的地方怎么发展?我当时感觉郎酒太难了,我都很替他们发愁。”

在张百平的第二印象里,地理条件恶劣的郎酒庄园,其建筑设计却相当科学、高雅、精致。

第三印象,便是在参观完郎酒庄园“生、长、养、藏”酿储体系之后,张百平很惊讶:“连茅台都没有如此复杂的酿储过程。”

“在天宝峰上,漫山遍野的藤本植物盖着几万个酒坛子,太震撼了,我做梦都没有想到山顶上会有几万个酒坛。”

张百平表示,郎酒的整个酿储过程,从地理学上讲,就是把赤水河边各种高度的地理环境全用上了,对地理环境的利用达到了极致,从河边到山顶,利用垂直系统的复杂性和变异性来提高酒的品质,让酒经过了一个复杂的生物过程,这在全世界都是独一无二的。

在他看来,郎酒不是把酒看成一种被动的产品,而是一种和大自然融为一体的有机生物,有生命的东西。

之前总说历史偏爱茅台,大自然厚爱郎酒,但张百平却认为,大自然并没有那么偏爱郎酒,是郎酒偏爱大自然。

因为偏爱大自然,所以才会充分地去享受它,把生态环境提供的东西,用到极致,这对于白酒产业的发展而言,是一种全新的模式。

酒业地理科研才刚刚开始

从张百平第一次接触酒业地理至今,已经有十几年时间。

本世纪初期,茅台意识到要保持酒的品质以及扩大再生产,就必须研究地理要素对酿造的影响。

2005年开始,茅台便与贵州科技厅一起集中布置了三期研究项目,涉及到酿酒的各个层面。

在2009年启动的第三期研究项目中,张百平主导了《基于遥感数据的高粱面积与产量估算》,一方面是研究产区的高粱、土壤矿物、品质、营养成分、稀土元素、单宁、蛋白质、淀粉的空间规律等;另一方面是高粱种植面积的遥感计算。

当时,茅台就已经意识到地理独特性对酿酒原料的重要作用,其高粱基地的建设,只选择选择最好的地段,与当地农民签订种植协议,要求当地只能用酒糟作肥料,免费给高粱种植户提供酒糟肥料。

张百平说,当时的几期科学研究得到了很多关键数据,对茅台酒的生产体系有了较为全面的了解。

比如2011年研制了茅台有机高粱种植基地生态环境信息系统,包括土壤营养成分空间分布、土壤矿质元素分布、土壤稀土元素空间分布、高粱品质空间分、高粱营养元素空间分布、高粱重金属含量空间分布、高粱矿质元素含量空间分布图、高粱稀土元素含量空间分布等。

作为中国白酒的龙头,茅台的眼光无疑是最具前瞻性的。也正是在差不多的时间段,白酒泰斗胡永松提出了著名的“水、土、气、气、生”理念。中国酒业的地理概念,有了科学化的萌发。

虽然接触酒业地理已久,但张百平频繁走进酒企,其实是2021年前后才开始的。巧合的是,「好酒地理局」也是于2020年推出,2021年正式上线,中国酒业对地理的关注在这段时间集中爆发。

几年过去,曾经的“产区”已经初步具象化到每个产地的气候、土壤、水质等各项具体指标。

“每一种成名的白酒都是地理和历史文化的产物。”

张百平表示,酿酒工艺虽然重要,但它仅仅是白酒系统的基础部分。因而,白酒的成名与传播与酒本身的特征关系没有很大的关系。白酒的社会影响和生命力取决于独特的历史文化背景和适宜酿酒的地理环境。

张百平提到,很多酒的成名和影响,都与某个(些)重要的历史事件有关。比如茅台与周恩来、巴拿马博览会、红军长征的故事等,汾酒与中国最早酒业的历史,茅台、郎酒、习酒与赤水河的关系,杜康与曹操的诗词等。

当前,中国酒业虽然已深刻意识到地理与酿酒的关系,但在张百平看来,整个酒业对地理科研的深入,尚未真正开始。

就如前文提到的张掖,就还有诸多需要解答的地理密码。

祁连山的冰川、森林、高山草甸、山地草原和岩石类型以及风化壳物质组成,对于黑河的水质有极大的影响,而黑河水的特点是什么?它与赤水河的水有哪些区别和优劣势?通过南北两条河的对比,或许可以突显九粮的重要地位。

摄影@好酒地理局

“九粮液的未来与使命,取决于如何将祁连山、黑河、丝路咽喉融入酒的体系里。”张百平说。

他还表示,金徽酒更是“藏在深闺人未识”。

张百平认为,金徽酒所在的西秦岭和成徽盆地,尽管具有绝佳的水热组合,是中国文明起源的关键区域,但对于绝大多数人来说,根本没有这一概念。

制图@好酒地理局

“金徽作为大山深处的佳酿,消费者不知道它在哪里酿造的,更不知道它所在山区的特点和意义。它离消费者的普通认知太遥远了。”

在张百平看来,金徽酒嘴里的“金勺子”还没有被发现、没有被利用,如果能将南北过渡带、西秦岭、成徽盆地、中华文明源地这些重大地理和历史要素利用起来,强化“西秦岭深处的佳酿”“中华文明源地的琼浆”,金徽酒会有更大的天地。

而最受张百平欣赏的郎酒庄园垂直生态酿储体系,也还有相当多科学原理可以探寻、需要研究。

张百平说表示,真正的研究,是要把酒的品质和酒的风味,与地理能够紧密地联系起来,揭示其中的科学原理。

“中国白酒想走国际化道路,在地理层面就必须有可靠的数据,也就是标志性的地理指标、环境指标,国外的葡萄酒、烈酒领域早已践行。这些指标都是硬性的,是可量化的语言,所以才能翻译成国际语言进行传播。”

试想未来,酒中的每一种风味、每一层口感,都能化为地理语言,都能满足消费者对一片陌生风土的想象,或许也不失为一种科学式的浪漫。

我们的启发人,是国家科技基础资源调查专项“中国南北过渡带综合科学考察”首席科学家、中国科学院地理科学与资源研究所研究员张百平。

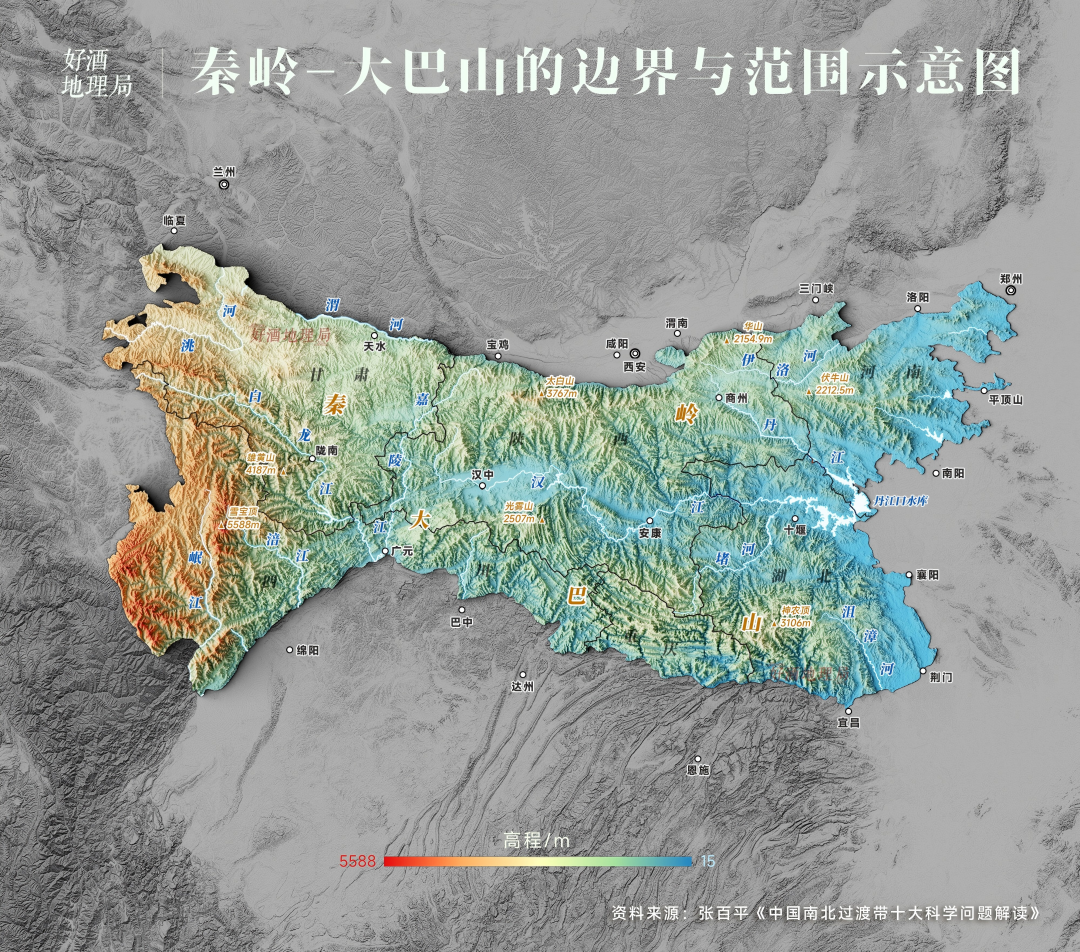

▎西秦岭是指嘉陵江以西的秦岭-大巴山,是中国南北过渡带的西段,被作为青藏高原与秦巴山地的过渡区域,也是中国生物多样性最为丰富和保护地最集中的地区之一。制图@好酒地理局

▎西秦岭是指嘉陵江以西的秦岭-大巴山,是中国南北过渡带的西段,被作为青藏高原与秦巴山地的过渡区域,也是中国生物多样性最为丰富和保护地最集中的地区之一。制图@好酒地理局

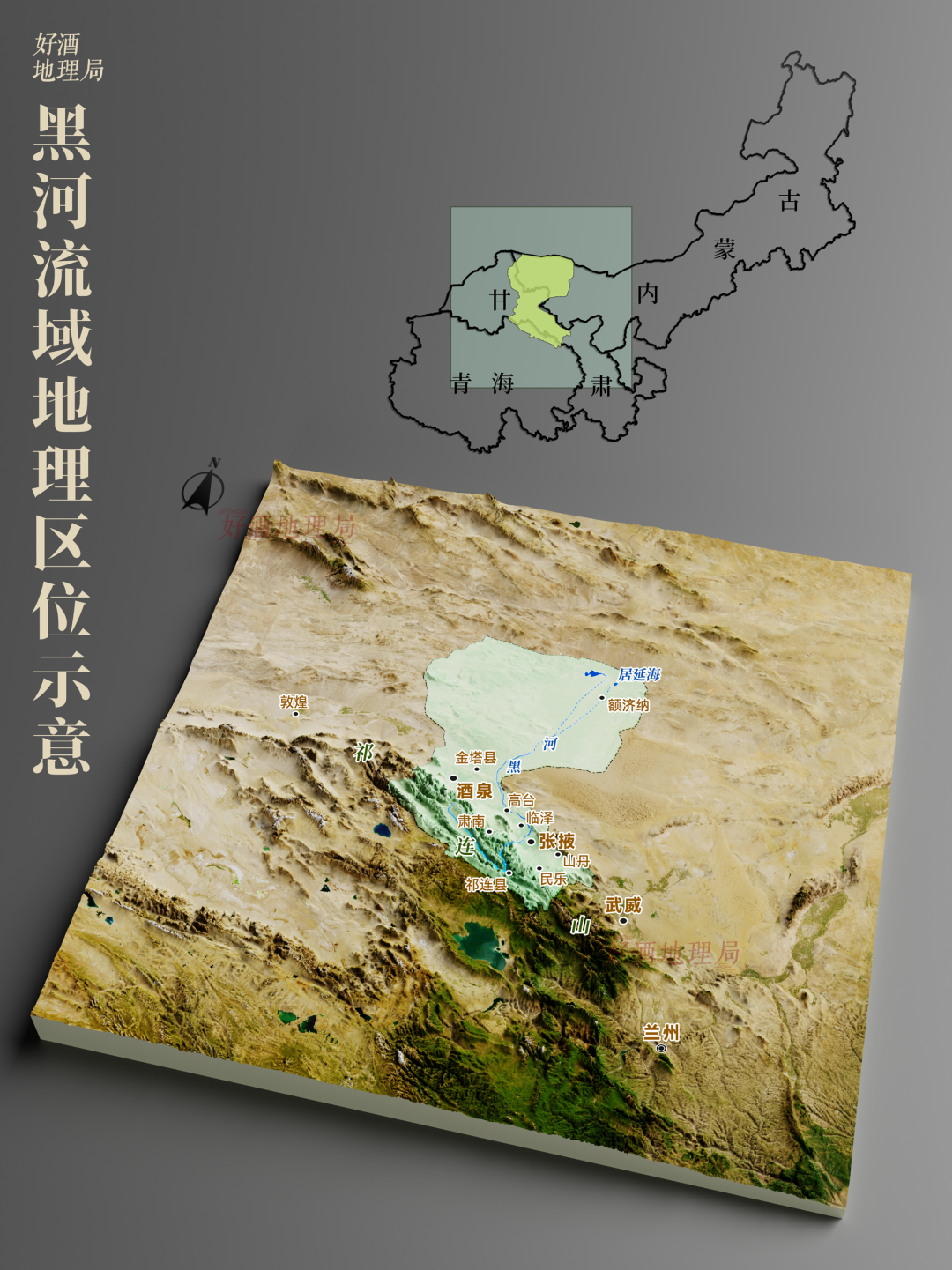

▎黑河流域是我国西北地区第二大内陆流域,使得张掖水资源颇为丰富。制图@好酒地理局

▎黑河流域是我国西北地区第二大内陆流域,使得张掖水资源颇为丰富。制图@好酒地理局

参考文献:

张百平,姚永慧,刘俊杰,等.中国南北过渡带地理结构与范围研究[J].自然保护地,2023, 3(02):1-11.

发表评论 取消回复